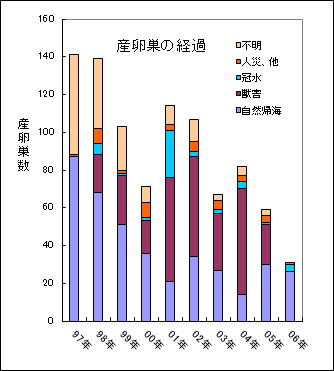

上陸減少に関する獣害の影響

1998年から突然始まった獣害は、獣害防具などで、自然優先と兼ね合いながら試行錯誤しました。

2006年には、上陸数が少なかったこととNHK取材協力を機に、母浜回帰説から、子ガメが多く帰海しなければ、上陸数回復は望めないので、全産卵巣に獣害予防具を設置し、獣害をゼロにしました。

県内のウミガメパトロールは多くが盗掘防止を主に、夜の活動で7月31日までですが、獣害は8〜9月に多く発生しています。 故に知られていないのが実情です。

金峰区5kmは吹上浜で上陸記録の多い区間です。 上表で分かるように、06年までの12年間で上陸数が86%減少。 上陸数減少の原因は、浜の変化、海中での食物連鎖、人間との関わりなど難しい問題ですが、毎朝の観察と、時々の夜の観察から感じたことは。

○ 懐中電灯を照らして浜を歩いている。

○ 産卵を点灯して観察。

○ 調査と称するウミガメの一時拘束。

○ 人の気配で上陸、産卵を中止したと思えるウミガメの足跡。

ウミガメの立場で考えると、上記は安心して上陸できない要因と思えます。

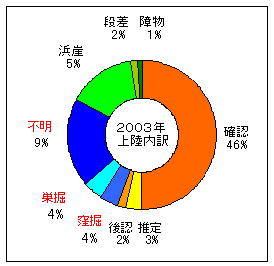

| ■確認産卵 卵を確認 |

| ■推定 〃 産卵を推定 |

| ■後認 〃 子ガメの足跡などで確認 |

| ■窪堀帰海 巣堀り前の窪地まで掘って帰海 |

| ■巣堀 〃 産卵巣堀りを中断(ゴミで中断も) |

| ■不明 〃 産卵可能地なのに引き返した |

| ■浜崖 〃 浜崖で諦めて帰海 |

| ■段差 〃 波による段差で帰海 |

| ■障物 〃 漂着物など障害物で帰海 |

| 夜より朝の提唱 |

ウミガメ上陸の内訳(2003年 上陸数129の例)

窪堀帰海 |

巣堀帰海 |

不明帰海 |

不明帰海 |