| 2026�N1��10���i�y�j |

| �D�� |

|

�@���{����̐���B�@�������ɏ����̕Y�����B�@�����g�����₩�B�@���D���B

|

|

|

| 2026�N1��4���i���j |

| ��Ԑ_�� |

|

�@��Ԑ_�Ђ́A����l����]�ޖ�Ԋx�̔����ڂɂ���B�@��Ր_�́A�����n���Ȃnj×������̐_�X���B�@�����Ă͍q�C�̏��_���Ղ��Ă������Ƃ���A���Ǝ҂̎Q�q�������Ă���炵���B�@�C�Ƃ̗ǂ��䉏������ē��𐂂ꂽ�B�@�����ɂƂ��āA���N������n���̋���R�Ɩ�Ԋx��Őe����ł����̂ŁA���_�Ђ��e���݂�����B

|

|

|

|

| 2025�N12��30���i�j |

| ����������Q�� |

|

�@���H�̍����珼�������̔�Q���ڗ����đ����Ă����B�@�L��ȍ��u�n�ɐ��������т͍��L�тōL���B�@�Q�W�N���O�ɁA���o���������̂U�O�����̏��т��A����������Q�ŏ����������Ƃ��������B�@�Ȍ�A�������R�Ɉ���Ă��ď��т��������Ă����B�@��o���Ă���͂ꏼ�͂܂��Ⴂ�̂ŏ��a���B

�@���т��������Ă����̂Ŗ��������Ǝv���Ă������A������̂悤���B

|

|

|

| 2025�N12��23���i�j |

| �C���i�����炵�j |

|

�@�����̋C���͂T�D�T���B�@���m���͌��ɋC��������ꂽ�B

�T���Z�b�g�u���b�W�̓������Ɍ�����B�@���z�̗z�����������獷���n�߂Ă���B�@�z�����������Ȃ�Ɩ��̑N���x���������Ă����B

�@�ނ�l�Ɋ����͖��ł͂Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N12��16���i�j |

| �N���C���J���K�C |

|

�@�{�N�T���Q�W���ɏ��߂Č����N���C���J���K�C�̘b���{�y�[�W�ɋL�ڂ������A�ĂѕY�����Ă���B�@�O��͑S��̍L�͈͂��������A�����͈ꕔ�̕l�������B

�@����̊C�ɐ������Ă��鋛�ނ�����l���݂Ō��|����Ȃǂ̘b������A�C��ϓ������Ԃ̖��Ő��Ԍn���ω����Ă���̂��낤���H

|

|

|

| 2025�N11��26���i���j |

| �n�}�O�� |

|

�@�v���U��Ƀn�}�O�����������B�@�ЂV�������ŐH���������肻���B�@�o�����łP������ƕ�������B�@��������T���ƁA����ɂR�������B�@���͏��Ȃ����A�����Ō������L�͓��ɔ��������B�@���ӂ��y���݂��B�@�E�����y�b�g�{�g���ɊC�������ݎ����A�낤�B

|

|

|

|

| 2025�N11��21���i���j |

| �J���� |

|

�@�g�����������ŁA�J��������������f���Ă���B

�J�������\���Ă����������Ă���B�@���X�ɋ߂��܂ŋ߂Â���Ƃ�������A�J�����͈����邵����������B

�@�J���X������Ƌ߂��܂Ŋ��邪�A���݂��Ɍx�����[�h���B�@�@

|

|

|

| 2025�N11��15���i�y�j |

| �B |

|

�@�Q�O���N�O�ɂ͂Ȃ������B���A�����Â��B���Ă����B�@�������`�̊O�m�ɖʂ����p���Ȃ���h�ɁA�g�����������u��������B�@�A�������肵��������Ă����B

|

|

|

|

| 2025�N11��3���i���j |

| �l�̕ω� |

|

�@��������l�C�l�����̈ꕔ�ŁA�C�]�ł���{�[�h�E�H�[�N��]�ލ��l���B�@�Y�����͍����l�����B�����B�@����ɂ������N�O����A���������Ă����B�@���̎ʐ^�͂Q�O�N�O�̂P�P���S���ŁA��r����� ������Ղ��B�@��g�����u�̉��܂Ő���Ă����B�@�Q�O�N�O�ɊC�ݐZ�H���Ă���������m��҂ɂƂ��āA���������i�ł���B

�@�������A�ʐ^�E�̏��߂����g�ɐ���āA�V�O�����̒i���ɂȂ��Ă���̂�����ƁA�܂��Z�H����̂�������Ȃ��B

�@��ɐi�ނƁA���l�ɒi���ƕl�R�ɂȂ��Ă���Ƃ��������B�@ |

|

|

|

| 2025�N10��29���i���j |

| �㗤�� |

|

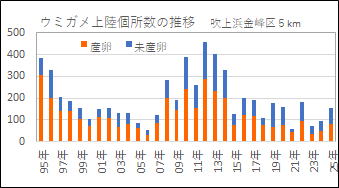

�@���G�̃E�~�K���㗤���́A�P�T�T�����������B

�O���͏��Ȃ��āA�ߔN��ōŏ����ƐS�z�������A�I����Ă݂�����R�N�ŏ㏸���L�^�����B

�P�T�T���́A�R�P�N�Ԃ̏㗤���L�^�̒����l�ɋ߂������ɂȂ�B

�@���N�̋L�^�������[���B

|

|

|

|

| 2025�N10��17���i���j |

| �����ȕl |

|

�@�Ăɔg���������i���̉��ɁA�n�}�_�C�R���������Ă���B�@�䕗�P�Q���Ő삩�痬��o���K���L���A�ȊO�ɂ܂��c���Ă���B

�@���H�͑䕗�P�Q�����ߊC�Ŕ����������̂́A�傫�Ȕg���Ȃ����₩�ȊC�������B

|

|

|

| 2025�N10��12���i���j |

| ��� |

|

�@���u�s�i�g�C�݂̕s�D�z����́A�Q�N�O�Ɣ�r���đ͍����Ă���B�@�Q�i�ڂ����܂茩���Ȃ��Ȃ����B�i���y�[�W�A�Q�O�Q�R�N�P�O���Q�P�����Q�Ɓj

�@�S�̓I�ɂP�i�ڂ����l�ɘI�o���Ă���B�@���N�s���Ă���H�̊C�݊ώ@�ŁA�����[�����̂ЂƂ��B

|

|

|

|

| 2025�N10��2���i�j |

| �O���o�C�q���K�I |

|

�@�O���o�C�q���K�I���A�܂���t�炢�Ă���B�@�V������炫�n�߂ĂR�����قǁA�r��Ȃ��炭���ƂɂȂ�B

�@�ӂƋC���t���ƁA���̕t�߂͂Q�N�O�ɂ͐A���͂Ȃ��A���̗��n�������B�@���̊Ԃɂ��A���������Ă���B�@�A���т����Œ肵�A���l�̔��B�Ɋ֗^���邱�Ƃ�����Ǝv���ƁA�����҂��Ă��܂��B�@�E�~�K���̎Y���n�ɂ͂悭�Ȃ����B

|

|

|

| 2025�N9��27���i�y�j |

| �ؘR��� |

|

�@�l�ɒʂ��鏼�т̓��ɖؘR��������ꂢ���B�@�ʉ��̍��������X�e�[�W�ɂȂ����B�@�߂��ɖ��m���삪����A�����͉͂̐����C�𑽂��܂�C�������Ă����B�@�ӊO�ƃ^�C�~���O�ɏo��@��͏��Ȃ��B

�@�l�̃E�~�K���V�[�Y�����ӊ��ɂȂ�A�C�����̂�Ƃ肪�o�Ă��Ċ�����������������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N9��16���i�j |

| �Ӊ����� |

|

�@�l�R�̋߂��ɎY�����������������B�@���ꂪ�l�R����̗����Ŗ��܂��Ă���B�@�@���Ă݂�Ǝ肪�͂��Ȃ��̂ŁA���͂��@�艺���Ă���̍�ƂɂȂ����B

�@���ʁA������͗����\�ʂ���P�P�O�����B�@�Ӊ��Ŏc���ꂽ�k�͂P�Q�X�B�@�[���ɂ�������炸�z�����͍��������B

|

|

|

| 2025�N9��5���i���j |

| �~�Y�N���Q |

|

�@�����тɃ~�Y�N���Q�̌Q�ꂪ�Y�����Ă���B�@ �v�X�ɑ����̌Q��������B�@

�@�~�Y�N���Q�̓ł͎ア��ɂȂ邪�A�h�E�Ɏh�����Ƃ�͂�ɂ݂�����B�@���G��Ȃ������ǂ��B

|

|

|

|

| 2025�N9��2���i�j |

| �K���L�z�� |

|

�@�ʐ^�����V�����[�g���b�N�ŁA�q�K���̊C�Ɍ����������Ղ��B�@���قǂ��䕗�P�Q���ŗ��ꒅ�����K���L�тŋЂ��P�Om�قǂ���B�@�ʐ^�オ�����т��B�@�L���K���L�т̖��[�߂��𑽂��̎q�K�����z���悤�Ƃ������Ă����B�@���C�̑��Ղ����Ɏc���Ă��薳���ɏ��܂ł��ǂ蒅�������Ƃ�������B�@�z�������Ȃ荂���Q������̂ŁA�T�S�C���K���L�̒�����T���o�����������B�@���C�����ȃo�^�c�L������Ǝ��Ԍo�߂͏��Ȃ������B

|

|

|

| 2025�N8��27���i�y�j |

| �S�~ |

|

�@�Q�Q���̑䕗12���́A�����������߂��Ŕ������Č��������f���A������ŔM�ђ�C���ɂȂ����B�@���̉e���͂Ȃ��������A�����c���R�c�n��Ȃǂ͊����̔�Q���傫�������B�@��J�͖��m���삩���ʂ̃K���L���C�݂ɉ^�B�@����͒|����Ƃ����K���L�őO�l��~���l�߂��B�@�������ɂ͕����ɂ����l�ɂȂ����B�@�͌��k���P�D�T��������������ς��B�@���N����͌��|���镗�i���B�@�����̃G���A�́A�q�K���ɂƂ��ċA�C������l�ɂȂ����B

�@�咪�Ƒ�g���A���̕l�ɖ߂��Ă����̂�҂Ƃ��B

|

|

|

|

| 2025�N8��23���i�y�j |

| �J���~ |

|

�@�q�K�����E�o�����Ղ��J�̏����ɂ��Ɠ��ȌE�݂ɂȂ邱�Ƃ�����B�@������A�����̓J���~�ƌĂ�ł���B

�@�b�Q�������Ȃ������͎̂��X���|�������A�ώ@�̋@��͏��Ȃ��Ȃ��Ă���B���ӂ̏b�ɂ��ۉa�����ŁA�b�Q�Ɏ���Ȃ��Ă������̑����@����B�@������.�v���U��Ɋώ@�����B ���R�Ȑ��Ԃ̏�m��ׂ��A�����ȍ~�Ɍ@�o�������͍s���B

|

|

|

| 2025�N8���R���i���j |

| �i���z�� |

|

�@�v���U���痂����E�~�K���̑��Ղ������B

�i���T�T�����̉����P�O���قlj\����T��Ȃ���A�ʐ^�E������Y�������B�@�����Ďʐ^�����犊�藎���ċA�C�������Ƃ�������B�@�����̃E�~�K���͂R�O�������̒i��������ƒ��߂�̂������B

|

|

|

|

| 2025�N8��1���i���j |

| �V�����[�g���b�N |

|

�@�������B�@�ƌ����Ă��������̊�����������Ȃ��B

��ĂɎq�K�����������̒�����E�o���C�Ɍ����������Ղ��V�����[�g���b�N�ƌĂ�ł���B�@�����̑����b�Q���钆�ŁA�����ŏ��Ɍ������q�K���̑��Ղ͋H�ł���B�@�����͕ی��Ȃ��Ŏ��R�P�O�O���̔��������S�Ȏq�K���̗������������B�@���܂ł����߂Ă��������A����}�����B

|

|

|

| 2025�N7��23���i���j |

| �l�R |

|

�@�g�ō��ꂽ�i���������U�Ocm�قǂ������B�@�E�~�K���͒i�����z���悤�ƁA�W�O�����쉺���Ēi���̒Ⴂ����T�����悤���@���߂Ċ����̋��ꂪ����i�����ɎY�����Ă����B�@�Q���O�ɂ����l�̑��Ղ��������B�@

|

|

|

|

| 2025�N7��16���i���j |

| �A�� |

|

�@�����͖��m���͌��k�݁B 20�N�قǑO�ɐZ�H�ʼn̗͂���镔���������B�@�k����̔◬���ŁA�Ăї��n�ɂȂ����B�@���A�n�}�S�E�ƃP�J���m�n�V�����������Ɩ��Ă���B�@�A���́A�ŕω����₷�����̌Œ艻�𑣂��A�l�̔��B����������B

|

|

|

| 2025�N7��7���i���j |

| �O���o�C�q���K�I |

|

�@�O���o�C�q���K�I���Q�֍炫�n�߂��B�@�Ė{�Ԃ�����������B

�@�P�T�N���O���獻�l�̊e�n�ɕ��z���L�����Ă��������A�����ł͂����̕l��������������悤�ɂȂ����B�@������V�ÂȂǂł́A�܂��ɐB�͐i��ł����B

|

|

|

|

| 2025�N7��1���i�j |

| �^�t�ȃE�~�K�� |

|

�@�����̃E�~�K�����c�������Ղ̓^�t�Ȃ��̂������B�@�ʐ^�ɔ����Ԑ����Ȃ������B�@������l�R�������߂����ēx�����܂œo��A���ljE�̕l�R���ɎY�������B�@�Y�����ȒP�ɒ��߂鑫�Ղ��������A�v���U��Ɍ����^�t�ȑ��Ղ������B

|

|

|

| 2025�N6��30���i���j |

|

|

�@���Ղ̕�����P�P�O�����Ƒ�^�̃A�J�E�~�K�������㗤�����B�@�������ɏ㗤�����悤�ŏ��Ƃ̊Ԃɂ��鐅����̂悤�ȃ��l���̒[�ň����Ԃ��Ă����B�@�ʏ�͖��Ȃ��i�s����̂ŁA�l�@����ɋ߂��ɐl�̗��܂������Ղ����������Ƃ���A�l�Ƃ̑����ň����Ԃ������Ƃ��l������B

|

|

|

|

| 2025�N6��24���i�j |

| ������ |

|

�@���c�C�݂ɏo�鍻�u�̕l���������₷���Ȃ����B

�n�}�S�E�Ȃǂ̑����L�ѕ���ŁA�J�ɔG�ꂽ���������ɂ��������B�@�N���L�u�������������Ă��ꂽ�悤���B�@�L��B

�@���c�C�݈ȊO�ɂ��l���͂��邪�A���p����l�������ē����r����s����ɂȂ��Ă���B

|

|

|

| 2025�N6��10���i�j |

| �ʐ� |

|

�@�����ɗ��܂��Ă����J������C�ɒʐ������B�@�E�g���r���ݔ��́A����܂ł͍��H���獡�t�܂ł̋G�ߕ��ɂ��͍��Ŗ��܂��Ă����B�@�J�G�ɂȂ�ƁA�ؐ��̈��͂Ŏ��R�ɐ��ݏo�鐅���͍��𗬂��ʐ�����B�@���N�P��̌��ۂł����肭�@�\���Ă���B�@�͖̂��N�J�G�ɏd�@�Ŕr�������@�o���Ă����B

�@�~����t�͍̑����A���ʂ��甒���ۂ����ʂ܂łɂȂ�B

|

|

|

|

| 2025�N5��29���i�j |

| �b�Q |

|

�@�c�O�B�@�L�c�l���E�~�K���̗����@�o�����B�@���N���̏b�Q�ł���B�@����A�Y���𐄒肵�����������B�@����̕ʂ̈ꃕ���̑��͒�܂Ō@�Ԃ���đS�ł����B�@�ʐ^�̑��͌���ɂQ�R�̗����c���Ă����̂ŁA�ʂȍ��n�ɈڐA�����B�@�����̎c���ꂽ���̂����Q���́A���̖�ɍĂє�Q����B

|

|

|

| 2025�N5��28���i���j |

| �N���C���J���K�C |

|

�@�����낤�H�B�@30�N�Ԃ̕l�ώ@�ŏ��߂Ă̌o�����B�@��q���낤���H�@���a�͂U�����قǂŌI�F�B�@�����[���[��̖��ŕ���ꂽ��������B�@�T�����S��ɕY�����Ă���B�@�l�ň�������l�����̌��ŋ����ÁX���B�@

�@�����̓���{�V���ʼn������B�@�L���ɂ��ƁA����l�̖k����T�O�����Ɉʒu���鍙���ŁA�O���Q�V���ɃN���C���J���K�C�̑я�̌Q�ꂪ�m�F���ꂽ�炵���B�@�����ł͂���܂łɌ��|���邱�Ƃ�����A���̓��܂ł���̂͏��߂ĂƂ��B�@����l�ɕY���������[�Ƃ͏����l�����Ⴄ�悤�ŁA�̒��P�O�����قǁB�@�u���X�̓V�g�v�ƌĂ��N���I�l�Ɏ����p�������炵���B�@

|

|

|

|

|

| 2025�N5��19���i���j |

| ���㗤 |

|

�@�҂����˂��E�~�K���̏��㗤���m�F�����B�@�ߋ��R�O�N�Ԃōł��x�������̂͂P�X�N�O�̂T���Q�U���ŁA���������̂͂P�O�N�O�̂S���Q�Q���������B�@���N�͒x�����ɂȂ�B

�@�ʐ^������㗤���āA�Y���n��T���K�n�ɎY���B�@�E�̑��Ղ��A�C�̐Ղ��B

|

|

|

| 2025�N5��14���i���j |

| �A�J�t�W�c�{ |

|

�@�ԏ��肵�����₩�ȕ����ʂ��B�@�����v���X�`�b�N���Œ��a�S�V�����̕����ʂɃA�J�t�W�c�{���������Ă���B�@�悭��������t�W�c�{�͊D�F�n�������悤�Ɋ����Ă���̂Ŗڂ��Ђ����̂��낤���B�@���������̂ł͂Ȃ����A�ԐF�̉₩�����ڗ������B�@�A�j���ɕ`����鐯�ɂ�������B

|

|

|

|

| 2025�N5��7���i���j |

| �K���X���� |

|

�@�v���U��̃K���X�����������B�@�Q�T�N�قǑO�܂ł͂悭�����������A�����v���X�`�b�N���ɕς�����B�@����͐i�݁A�ԐF��F�̓����F�̒����̂̕����������Ă����B�@�K���X���̕����ʂ͍��͂�����������Ă͂��Ȃ��Ǝv����̂ŁA�C���Ԃɓn��Y���Ă����Ǝv����B�@�����ɂ͊C��������t���Ă���B

|

|

|

| 2025�N5��5���i���j |

| �q���̓� |

|

�@�����͎q���̓��B�@�q���A��ŁA����������l�ɏo��Ƒ������|����B�@�ފƂ�L�x�蓹��ȂǕ����ďΊ炪���Ă���B�@�@�L���{�݂Ȃǂ̃A�~���[�Y�����g���������ǁA���R�ƋY���̂̂��厖�Ȍo�����Ǝv���B

�@�n�}�q���K�I���A�����O����炫�������B�@���ւ͊J���Ă��邪�܂������Ƃ͌����Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N5��2���i���j |

| �X�g�����f�B���O |

|

�@�C���J���낤���B�@�̒��͂R�R�O�����قǂŁA�T�C�Y�I�ɂ͂��������N�W���̗c�̂�������Ȃ��B�@���m���͌����Q�����k�ɂȂ钷���x�̕l�������B

�@���X�A�X�g�����f�B���O�͌��|����B�@����l�암�́A�N�W���̑����X�g�����f�B���O������A�j���[�X�Řb��ɂȂ����B�@���u�l���L�v�ł��b��ɐ�����グ���̂ŁA���ł��`�F�b�N�͂ł���B�@���Ԃ��ɂ͍��C���K�v�Ȃ̂͐\����Ȃ��B

|

|

|

| 2025�N4��21���i���j |

| �q�W�L |

|

�@�q�W�L���A���������̑O�l�ɑł��������Ă���B�@�����͒��ʂ��Ⴂ�̂ŁA�����O�̂��ƂƎv����B�@�ӏt�̕��������B

�@�Y�������q�W�L�̖��x�̓o����������A�S��ł͂Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��7���i���j |

| �͌����B |

|

�@���m���͌��̍��B���S�O�N�قǑO�̌`�Ɏ��Ă����B

�@�R�W�N�O����n�܂����u���̍ՓT�v�́A���̍��B����n�܂����B�@�P�T��͂����ŊJ�Â��ꂽ���A���B���ׂ�J�Âł��Ȃ��Ȃ����B�@�Ȍ�����ōÂ����悤�ɂȂ����B�@�R�W��ڂ̍���͂T���R���`�T���ɓ삳�s���������C���Ɂu�܂��Ȃ��v�ŊJ�Â����B

|

|

|

| 2025�N3��26���i���j |

| �R�E�{�E���M |

|

�@�R�E�{�E���M���A�N�₩�ȉ��̕�ŕl�̏t�������Ă���B�@���ɂ́A�܂��萁���Ă��Ȃ��n�}�S�E���s���������Ă���B

�@�����͏����`�́A�˒獪���ƁA�O�m�ɖʂ�����h�����p�ɂȂ������B�@���p�ɕY�������܂�A�����ȍ��u��o�����B�@���ł͐A���������ăN���}�c�������Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N3��20���i�j |

| ���u�J�������ꂽ |

|

�@�t�ɑO���u�̒������s�����N���Ă����̂ɁA�C�t���Ȃ��������Ƃɋ������B�@���u�s�Ɠ삳�s�̎s���t�߂ɂȂ�O���u�̂��Ƃ��B

�@�Â��ʐ^�����Ԃ��Ă݂�ƁA�Q�O�N�O�ɋ����k�������A�O���u�̍������ĒJ��ɂȂ����n�`�i�ʐ^���j���������B�@���ꂪ����̒����ŁA���J������O���u���Ȃ���A�Ő����`�����Ă����i�ʐ^��j�B

�@�����k�������A�Q�O�N�ȑO�͑O���u�̍������A�Q�O�N��͍͑��������炵�āA�O���u�B�������B�@���̂��Ƃ͋G�ߕ��̕ω����������ƂȂ̂��A���ɂ��v��������̂��A�������N���B

|

|

|

|

| 2025�N3��12���i���j |

| �͍� |

|

�@����撆�����G���A�̑O���u�Ζʂ��B�@�|�ɑ}�����y�b�g�{�g���́A�Q�N�O�ɓ����̐g���Ɠ��������������B�@���ꂪ�����G�ߕ������l���獻���^�і��܂肻���ɂȂ����Ă����B

�@�O���u�͔ɂ���đ傫���`�����Ă����B

|

|

|

|

| 2025�N3��9���i���j |

| �O���u |

|

�@�t�ɁA�O���u�̋L�^���Q�O�N�قǑO����B���Ă���B�@�ȑO�A�����̃G���A�́A�����オ�������őO���u�̕����A�Ȃ��Ă��������͏��������B�@�Q�Q�O�N�قǑO�ɁA�V���m���͌�����������������̕ω����l����Ǝ��R�ȉc�݂��Ǝv���B

�������A���l�̕ۑS���v���ƁA���j����w�Ԓm�b�����肻�����B

|

|

|

| 2025�N2��21���i���j |

| �͍� |

|

�@�O���u�������l�R�ɂȂ������������B�@�G�ߕ��ɔ���ꂽ���l�R���z���ĐA���т܂Ő����オ�������͓암�G���A�ł͏��Ȃ��B�@�����͂��̏��Ȃ��G���A���B�@�G�ߕ����͍��B�����āA�l���g�傷��̂����҂������B

�@����́A�ʒ���܂ő��炫���̃C�Y�m�I�h���R���������܂��Ɨ֍s�������A�܂��Q�ւ����炢�Ă����B�@��N���J�̎����Ǝv���Ă������A���N�͒x���悤���B

|

|

|

|

| 2025�N2��9���i���j |

| �X�� |

|

�@�������m���͌��̍��n������ƍd���B�@���i�͏_�炩�������C���ݍ��ނ̂ɁA�C�Ղ��c��Ȃ��B

�@���ʂ��X�����Ă���悤���B�@�܂��Ⴂ�z�͗n�����Ă��Ȃ��B�@��T�����̓������������B�@��N�A���t�̍������ł������̌�������ۂ�����B

|

|

|

| 2025�N1��18���i�y�j |

| �͍����� |

|

�@��N10��23���̓��y�[�W�ł��`�������A�낤���Ȃ����͍������������B�@�k���̋G�ߕ����A�͍��_�Ő�������������ɐ���������B�@�����������đ͍��_�����邱�Ƃ��v���Ă������A�{�H�̕��@���Č������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��悤���B

|

|

|

|

| 2025�N1��13���i���j |

| �~���r�V�M |

|

�@�~���r�V�M���̉a���Ă���B�@�g����Ə�����ɓ���A�����g�Ƌ��ɑO�i���J��Ԃ��Ă���B�@�g�ɐo�����a����ł���悤���B

�@���l���ŕ����Ƌ߂Â��鋗�����������A��l�ŕl������ƁA�������߂��Ȃ��B�@���S�ɖZ��������͉��Ƃ����悤���B

|

|

|

| 2025�N1��2���i�j |

| ���̏o |

�@���m���͌��ɋ߂��T���Z�b�g�u���b�W��O�i�ɁA����ڂ̓��̏o�B�@�����_���������Ɨz�̗֊s���B��邪�A�Ȃ��Ȃ���肭�����Ȃ��B�@������U�͓��{����ʼn_��Ȃ������B�@�֊s���B�ꂽ��������Ȃ��B

�@��N�͕s���Ȃ��Ƃ����������A���J�ȔN���肢�����B�@�@��荇�����A�D�V�̓��X�����������ŗǂ��������B

�@ |

|

|

|

| 2024�N12��23���i���j |

| �� |

|

�@�����͖��m���͌�����200m�قǖk���B�@�l�R�̉��ɔ��͍����A�Ζʂ�����Ă����B�@�����Ƀn�}�S�E���}��L�����B�@�����̋C���͂Q���œ����͂O���������B�@�����̑��������ۗ������Ă���B

|

|

|

| 2024�N12��12���i�j |

| �@�o�� |

|

�@�ĂɎY�����ꂽ�E�~�K���̑��P�ӏ����A���̌�ɑ͍������[���Ȃ�A�@�o��������Ȃ��Ă����B�@�H�̐Z�H����҂��Ƃɂ��āA�ꎞ�͈I�o�����B�@�^�C�~���O���Ăѓ~�͍̑����n�܂����B�@���̌��ʂ�m��ɂ͌@��܂ł��Ȃ��Ǝv���A����Ō��_���o���Ă����̂ƈႢ�͂Ȃ������B

�@�o���I�ɍł��x���@�o�������ɂȂ����B

|

|

|

|

| 2024�N12��9���i���j |

| �g�� |

|

�@�~�Ƃ����̂ɕ������₩���B�@���ԑтɎc���ꂽ���ʂɔg�������Ȃ��̂Ő����ɂȂ��Ă���B

�A�I�T�M���P�H�B�@�����ʐ^���Ǝv��������ōs�����B

�@�Ă̖Z�����E�~�K���V�[�Y���ɂ͖��킦�Ȃ��A�̂ǂ₩�Ŏ����̂ЂƎ��B

|

|

|

| 2024�N11��25���i���j |

| �C�� |

|

�@�C�ォ�瓒�C���o�Ă���݂������B�@�����̋C����7���B�@�C�����͒g�����̂ŁA�����C�̓��C�Ɠ��������œ��C�̂悤�Ɍ�����B

�@�z������Ă���Ə����Ă��܂��̂ŁA�����̐��\�����������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2024�N11��23���i�y�j |

| ���� |

|

�@���m���͌��̊������B�@�g�����₩�������悤�ŁA������������B�@�����͔g�̉e���Ŕ�������B�@���̗��a�A�g���A�g�̗��������W����悤�ŁA�������傫������ƕ��R�ɂȂ�B�@�Ȃ̂Ŕg���傫���Ɣ������Ȃ��B�@�����S�̂ł͌����Ȃ��Ĉꕔ�ɔ�������B

�����Ɨ[���́A�z���Ⴂ�̂ʼne�����тăR���g���X�g�������B

|

|

|

| 2024�N11��12���i�j |

| �J���E |

|

�@�~�̎g�҂ƌ�����J���E�̑�Q�����N���l�ɉH���x�߂Ă����B�@�߂Â��čs���ƈ�Ăɔ�ї��B�@�N�����|����J���X�ȂǂƈႢ�A�߂��܂Ŋ��͓̂���B

|

|

|

|

| 2024�N11��3���i���j |

| ��l |

|

�@���m���͌������ɂS�O�O�����̌�l�͐A���тɂȂ��Ă���B�@�ȑO�͍��n�ŕl���ׂ��Ă���̂��뜜���Ă����B�@�������ߔN���̃G���A�ł͍͑��ŕl�����B���Ă����B�@���N���A���̐���ȗl�q������ƈ��g����B

|

|

|

| 2024�N10��27���i���j |

| �k�����͌� |

|

�@����l�ɗ������鑽���̎��R�ȉ͌��́A������ɓW�J����̂������B�@���u�s���u�̂����̉͌��́A�k�����ɓW�J����B�@�Q�O�O�O�N���܂ł̓V���X�R�̉���k�����ɗ���Ă����̂�l�H�I�ɃV���[�g�J�b�g�����B�@��N����Ăь�݂̐悩��k�����̗��ꂪ�ڗ����Ă����B

���N�H�ɂȂ�ƁA�����[���ʐ^�L�^���Ă���B�@

|

|

|

|

| 2024�N10��23���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�C�����Ȃ���Q�N�����������邩�Ɏv�����͍��_�Q��̂����P���ꗎ�������ɂȂ����B�@�암�͍̑��Ŗ��܂��Ă����|�����A�咪�̔g�ɐ���ĘI�o�����B

|

|

|

| 2024�N10��13���i���j |

| �L�X�P�O�C�O�O�O�C |

|

�@�悭�l�ň����m���v�Ȃ������B�@�����ƁA�����ō��N�̃L�X�̒މʂ��P�O�C�O�O�O�C�ɂȂ�ƌ����B�@����͐�������ƂP�O�����҂��Ă���ƁA����͒����ɒB�����ꂽ�B

�@���גލs�W�R��ŁA����̒މʂ͂O�C����ő�S�V�O�C�B�@�V�[�Y�����ɒB���邩�A�C�����炵���B�����̌��t���R�������B�@���߂łƂ��������܂��B

|

|

|

|

| 2024�N10��12���i�y�j |

| �C�� |

|

�@�����̏����Ԃ����܂��Ă���B�@���i�͔������l���ٗl�ȕ��͋C���B�@����o�Ɣ����ۂ��x�[�W���F�ɂȂ�B

|

|

|

| 2024�N10��6���i���j |

| �z������ |

|

�@�����x���Ȃ������A�E�o�̏��Ȃ��������̛z�������ׂ̈Ɍ@���Ă݂��B�@�Y����ɔg�Ȃǂő͍����i�ݑ����[���Ȃ��Ă����B�@�S�O�����قǑ͍�����͂X�O�����قǂ������B�@�z�������k��15�ŗ������̂P�R���ɂȂ�B�@���a�Ȃǂ̐H�Q�����������A����͉��x�Ǝ��x�̈��e���śz���������������悤��

|

|

|

|

| 2024�N9��20���i���j |

| �E�o���ŏI�� |

|

�@���N�̒E�o�̓��������ȋC�������c���Ă����B�@����Ȓ��ŃV�����[�g���b�N�B�@�C�����悭�������I�ꂻ�����B�@����̔g�k��ō��������Ă���̂Ŏʐ^�ł͕�����ɂ������A�����̎q�K���������������Ղ��c���Ă���B

�@���N�͋����T�����ŏ㗤����91�����������B�@��N���͑������܂����Ȃ��B�@����̗l�q�������[���B�@�o�܂ɂ��Ă͓��g�o�u�E�~�K���㗤�����v�����Q�Ƃ��������B |

|

|

| 2024�N9��19���i�j |

| �咪���� |

�@�����͑咪�����Œ��ʂ��������Ƃ͕������Ă������A�����������ɂ͂��Ă��Ȃ������B�@�ӊO�Ɣg�������l�R���܂ők�サ�Ă���B�@�����ߊC�̑䕗���e�����Ă���̂��낤���B�@��������K�v�͂Ȃ��̂œr���̕l�����珼�т������Ԃ����B

�@�S�~�͑k��g�̐��������Ȃ��߂Ă����B |

|

|

|

| 2024�N9��9���i���j |

| ���� |

|

�@�����Ō��ꂽ���ݏF�Ə��̊ԂɃg���t�����ꂽ�B�@�g���Ȃ��̂Ő����ɂȂ�_���ʂ��Ă����B�@�E�~�K���̏b�Q�ȂǍ��l����ɖڂ��s���Ă����̂ŁA�C�ʂɂ͖ڂ��s���ĂȂ������B�@�v���U��ɂ�����蕗�i���y����

�@���ݏF����������Q����������̂́A���l�ۑS�̊ϓ_����z�b�Ƃ���B�@���ԑт��ړ����鍻����鉈�ݏF���A�ŋߔF�����Ă��Ȃ����Ƃ��C�ɂȂ��Ă����B

�@

|

|

|

| 2024�N9��8���i���j |

| �q�K�� |

|

�@�E�o�\����߂�������z�������̂��߂Ɍ@���Ă݂��B�@�܂����Ɏc���Ă���q�K�������������C���Ȃ��B�@�b���ώ@����ƁA�b���\���C���̌̂�����B�@���܂ʼn^�сA�����g�ɗ������B�@�@�E�o���x���Ȃ����͎̂ア�B

|

|

|

|

| 2024�N9��4���i���j |

| �V�����[�g���b�N |

|

�@�b�Q�̐Ղ��ڗ����Ă���B�@�c�O�Ɏv���Ȃ���ߊ��ƁA�V�����[�g���b�N���B�@�悭�ώ@����ƁA�q�K������ĂɒE�o���C�Ɍ��������L�c�l�������B�@��炩��������Q�ɂ������悤���B�@�ʐ^�������ɐՂ��c���Ă����B�@�ʐ^��[�����L�c�l���@�Ԃ����Ղ��B�@�@�o����������ƁA�P�P�S�C�̎q�K�����z�����A�����̎q�K�������������悤���B

�@

|

|

|

| 2024�N8��31���i�y�j |

| �䕗10�� |

|

�@�䕗10���͑�^�ŋ��͂Ƃ̗\�����B�@����l���R�Okm����k��B�@���̌����Ȃǂ����g��z�肵�A�����P�����قǂ̑O�l���͍̑����Ă����̂����҂����B�@���҂��ĕl�ɏo��ƕω��͏��Ȃ��B�@�t�ɑ͍����i�݁A�E�~�K���̑��͐[���Ȃ����B�@�c�O�B�@�@�o�������͂���ɘJ�͂������Ă��܂����B

�@�����c�̋C�ۋL�^�ł͏u�ԍő啗���R�Vm/���A�ő啗���Q�Pm/s�������B

|

|

|

|

| 2024�N8��22���i�j |

| �E�o |

|

�@�Q�C�̎q�K�������̒�����E�o���A�����������Ղ��������B�@�����̑��͏b�Q�\�h���ݒu���Ă������A�P�P���O�ɏb�Q�����B�@��炩�̗����U�����Ă������A�������c���Ă����̂ŁA�b�Q�\�h����������Ă����B�@���̑��ł͒E�o�̎n�܂�Ȃ̂ŁA��������̏��ώ@���L�^���邱�ƂɂȂ�B |

|

|

| 2024�N8��20���i�j |

| �J���~ |

|

�@�v���U��Ɏq�K�����E�o�����E�݂������B�@�O���̉J�Ƒ咪�Ŋ������������悤���B�@���������n�ł̌E�݂͊�����������Ƃ͏����Ⴄ�B�@�����̑��̓L�c�l�Ȃǂ��@�邱�ƂŁA�q�K�����E�o������̎��R�Ȍ`�����邱�Ƃ͏��Ȃ��B�@�b�Q����������悤�ɂȂ�25�N���O�ɂ͎��X���|�����B�@���̌E�݂��̓J���~�Ƃ�ԁB

|

|

|

|

| 2024�N8��15���i�j |

| �Y�� |

|

�@�U���R0���ɓ��y�[�W�ł��`�������A�V�����삩��C�ɗ��ꍞ���u�̍����A���ԑт������L�������悤���B�@���ԑт̍��͔g�⒪���Ȃǂňړ�����B�@�Y���ɋ���������̂����A���J�j�Y���̗���������B�@�V�����삩��̍��̋����͕�����₷�������B

|

|

|

| 2024�N8��4���i���j |

| �q�K���̑��� |

|

�@���y�[�W�̎ʐ^�̓T�C�Y���������B �q�K���̑��Ղ͏������̂Ŏʐ^�ł̕\���͓���B�@�z��������Ȃ��ƉA�e���Ȃ��N�������Ȃ����A�J��Ȃǂ̍d�߂̍��n�ł͑��Ղ��킸�����������Ȃ��B

�@�������̎q�K���̗������́A�V��28���������B�@���Ă͏����̂ő����Ȃ邩�Ǝv���Ă����������ł��Ȃ������B

|

|

|

|

| 2024�N7��28���i���j |

| �N���[����� |

|

�@�����͍P��̃N���[����킾�����B�@�����������ォ��i�������Ă���C�ݐ��|���s��������B�@�V�����{�̑������������Ԃɍs���Ă����B�@

�@���c�C�݂ւ̕l���́A�ؐ�������ʍs��������B�@�J�Â����̂��C�ɂȂ��Ă������A�������O�ɐ��������Ė��Ȃ��ʍs�ł���悤�ɂȂ����B�@�Ԃɍ����Ă悩�����B�@�@�l�ɐe���ދ@����Ȃ�����l�ɂƂ��āA�̋���m��ǂ��@��Ǝv���B

|

|

|

| 2024�N7��23���i�j |

| ���� |

|

�@�����͌����Ȓ��Ă����B�@����̉_�ɒ��������˂��A�C�ʂ�Ԃ����߂Ă���B�@5��39���A���X�ƐԂ݂������ۂ��Ȃ�B�@�[���ƈ���āA���̐������t�߂̉_���܂��Â��B

�@����̖����Ƃ����A�A���̔������i�F�Ɍb�܂ꂽ�B

|

|

|

|

| 2024�N7��22���i���j |

| ���ޖ��� |

|

�@��������Ԕ����̎R�e�ɒ������Ƃ��Ă���.�B

���m���͌�����]�ނƊC�ɂ͒��܂Ȃ��B

����5��35���A����͐��߂ŃJ�E���g����̂ŁA����͂P�T.�X���ɂȂ�B�@���ޖ��������Ɍ�����^�C�~���O�͑����Ȃ��B

|

|

|

| 2024�N7��15���i���j |

| �J�_ |

|

�@���ɉJ�_��������B�@�^�����ȉJ�_�̕\�����ǂ����Ƃ��v�����A���߂ɐ�グ�����s���ȋC���������܂��Ă���B

�@���낻��~�J�����錾���낤�B

|

|

|

|

| 2024�N7��11���i�j |

| �E�g���r���ݔ� |

|

�@�E�g���r���ݔ��̔r�����͊C���̐��ɖʂ��Ă���B�@�������A�����͔r�����͖��܂�A���Ă̖k�ʂ�����o���Ă���B�@�ʂ͔r��������Ɠ������B�@�Ă̋G�ߕ��ł������̕��̉e���ŁA�Y�����{�݂̐��ʂ߂��B�@����ɗ��H��k�ɐL���Ă���B

|

|

|

| 2024�N7��6���i�y�j |

| �ѐ� |

|

�@��ˊC�݂ւ̓����ړ����Ă���ƁA�J�ɂ��ѐ����G��قǂ܂ł���B�@��E�g���̕l�͖��Ȃ��ʍs�ł����B�@�E�g���r���ݔ��͑啔�r�����āA���㑤����ݔ����ѐ��͈�|�����B�@���̐S�z��������˕l�ւ̓���I���������A�����O���[���Ȃ��Ă���B�@�����Ԃ��ɂ͑���ɂȂ�̂ŋ��s�˔j���邱�Ƃɂ����B�@���c�C�݂ւ̓������l�������B

|

|

|

|

| 2024�N7��3���i���j |

| �O���o�C�q���K�I |

|

�@�U���R�O���ɃO���o�C�q���K�I���Q�֍炢�Ă���̂ɋC���t�����B�@���y�[�W�ɃA�b�v���悤�Ǝv���Ă������A�����̉����łȂ��Ȃ��ǂ��ʐ^���B��Ȃ������B�@��������肭�����Ȃ����Ë����悤�B

�@�^�Ă������Ă����O���o�C�q���K�I�̌Q�����ڗ��͍̂��͂P�����������B�@�ȑO�͌Q���������Ă����̂ɁA���g���Ƃ̊֘A�ɋ����������Ă������A���̗v�����W����悤���B

|

|

|

| 2024�N6��30���i���j |

| ���㒬��[�̔r���ݔ� |

|

�@��N�̏H�ɏv�H���ꂽ�A���㒬��[�̔r���ݔ����|�Ă���B�@�����͔r�o������P���قǂ̑��ɗ���o�Ă����B�@����͎ʐ^�̂��Ƃ��A���Ă��p�C�v�������|���悤�ɕ���āA���P�O���قǂ̐�ɂȂ����B�@�J������ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�@

�����͎搅���܂Ŋ܂߂ĕ����Q�T���قǂ̍L����ɂȂ��Ă���B

|

|

|

|

| 2024�N6��25���i�j |

| �i������� |

|

�@�U���P�P���̃y�[�W�łR�O�����̒i�������̂͌������Ɠ`�������A���̌̂͂T�O�����قǂ��i����������B

�@�ʐ^������i�������E�Ɉړ���������B�@�Y��������K���́A�ʐ^���̒i��������~��E�����܂ő��Ղ��c�����B�@���Ղ̋Ђ͂X�T�����قǂŒ��^�������B

|

|

|

| 2024�N6��22���i�y�j |

| �r���ݔ� |

|

�@���܂��Ă����r���ݔ����ʐ������B ���Ă̏㕔�R�Ocm�������ɖ��܂��Ă����B�@�r���Ǔ��̐����Ƒ咪�����̔g�ň�C�ɑ͍���������ē����̑ѐ����r������Ă���B

�l�ɒʂ��鎼�n�т̓����������Ă����̂����P����邾�낤�B

|

|

|

|

| 2024�N6��11���i�j |

| �i�� |

|

�@���̎Y���́A�g�ɂ�蔭�������R�O�������̒i�������Ȃ������B�@�i���ɒ��킵�Ȃ���W�O�����ړ��������A���߂Ċ����̊뜜�����i�����ɎY�������B�@�����߂��ɂR���O�ɎY�������̂͒i�������Y�������B�@�������A����̓��ɃL�c�l�̏b�Q�����B�@��K���ɂƂ��āA�i���R�O��������邩���߂邩�̃{�[�_�[���B

|

|

|

| 2024�N6��1���i�y�j |

| �l�R |

|

�@�l�R�͏ꏊ�ɂ�艽�����������B�@���ɂ��O�ʂɑ͍����ĎY���ɓK�����ΖʂɂȂ����B�@�������N�͐����ȊR���������B

�@���̎Y���́A�l�R�̐����R�O���قǎY���K�n��T���Ĉړ����A���ʁA�������뜜����鍻�n�ɎY�������B

|

|

|

|

| 2024�N5��26���i���j |

| �b�Q |

|

�@�L�c�l���E�~�K���̑����r���Ă����B�@���13�̗����c����Ă���B�@����A�߂��̑����������̏b�Q���������A��Q�͌y���������B�@��C�̃L�c�l�ɂ��b�Q�͈�x�ɕS���z���闑�̑啔������Q�ɑ������Ƃ͑����͂Ȃ��B

�@�����̕ی슈���́A�����̏b�Q�ɑ����������~�����Ƃ��ł���B

|

|

|

| 2024�N5��20���i���j |

| �i�~�m�R�K�C |

|

�@�i�~�m�R�K�C���v���U��ɏE���Ă݂��B�@����͊C�������ʂɂ���Ƒf�������l�ɐ���邪�A�g���Ȃ��Ȃ�Ɛ���Ȃ��Ȃ�B�@�ʐ^�Ŕ����̂�����ŁA���ʂɓ˂��������܂܂ł���B�@���̊L�͏E�������̂��r�ɑ��ɒu�����B�@����������P���ԑO��̏��ŊȒP�ɏE�����Ƃ��ł���B�@�v���U��ɉƂɎ����A�蒋�H�̈�i�ɐH�������A�ЂƎ�Ԋ|�����H�ނ͈ꖡ����������������B�@

|

|

|

|

| 2024�N5��17���i���j |

| ���㗤�Y�� |

|

�@���G���̏㗤�͎Y�������������B�@���̒n�͂T�N�قǑO�l�̌�ނ��i�݁A�P�N�قǑO����͍����i�ݑO�l���L���Ȃ��������B�@�q�K�����E�o����܂łɂ͊����тɂȂ�뜜�����邪�A����������Ă������Ƃɂ��悤�B

�@�T���P�V���̏��㗤�͂R�O�N�Ԃ̋L�^�łR�Ԗڂɒx���㗤���B |

|

|

| 2024�N5��7���i�j |

| �n�}�q���K�I |

�@�n�}�q���K�I���炫�������̂́A���������̍��n�łS���P�S���������B�@��N�������Ő��������A�Q���̉ԕق����Ȃ�������B

�@�n��ɂ��ԕق̃s���N�F�ɔZ�W������B�@�����͒W�F�ŁA�߂��ɂ͔��F�ɋ߂��ԕق�����B |

|

|

|

| 2024�N4��23���i�j |

| �ׂ��_ |

|

�@��Ԕ����̒��w�Ɉ�ׂ̍��_���`����Ă���B�@��Ԋx�͕W�����T�X�P������̂łQ�O�O���قǂ̕W���ɂȂ邾�낤���B�@�~�J���Ɍ���悤�ȕ��i���B�@�S���͉J��ܓV�������A�t�炵���D�V�����Ȃ������B�@�܂�Ŕ~�J�������K�ꂽ���Ɏv�����B�@

|

|

|

| 2024�N4��19���i���j |

| �q�W�L |

|

�@�q�W�L�����ɑ�ʂɕY�����Ă���B�@�t�̕��������B

�����͋����k���̏��������������A�����͑S��̏��ɕY�����Ă���B

|

|

|

|

| 2024�N4��14���i���j |

| �L�^�̏��� |

|

�@���t�̃\���C���V�m�͒x���A���J�ł��ԕق͖��ł͂Ȃ������B�@���g���ɂ���F�n���ł͍炩�Ȃ��Ȃ�����o�Ă����B�@�₵���b���B

�@���~����t�͑��Z�ŕl�ɏo��@����Ȃ������B�@�v���U��̕����Ȃ��_��Ȃ��l�ɏo��ƐS�n�悢�B

�@�㗤��Y���̋L�^�ׂ̈ɁA����Đ����ׂ����|�������B�@�Ȃ����V�N�ȋC�����ƌ��C���o�Ă����B

|

|

|

| 2024�N3��9���i�y�j |

| �O���u�̕��� |

|

�@�O���Ƃ͋t�̘b�ŁA������̑O���u�������ɂ����n�ɂȂ����B�@�P�T�N�قǑO�͏����Ȕ���̌E�n���������A���X�Ɋg�債�Ă����B�@�̂̎ʐ^��R�����Ă݂�ƕω��͋����[���B

|

|

|

|

| 2024�N3��8���i���j |

| �O���u�̕��� |

|

�@�Q�T�N�قǑO�ɂ́A��g���ʐ^�̉E�[���������܂ŋ삯�オ���Ă����B�@�A���͂Ȃ����̗��n�������B�@�Ȍ�A���͍����邱�ƂőO���u���Đ����Ă����B�@�ӂƋC�t���ƁA�G�ߕ��Ő����グ��ꂽ�������n�̃t�����g�Ɍ�����悤�ɂȂ����B�@�ӊO�ȑO���u�̕ω��������Ă��ꂽ�B

|

|

|

| 2024�N3��3���i���j |

| �J�}�L���̗� |

�@���u�̕ω����L�^���邽�߂ɁA�O���u���M�������Ȃ���i��ł���ƁA�ڂ̑O�ɃJ�}�L���̗����������B�@�v���U��Ɍ���J�~�L���̗��̓E�~�K���̗��Ɠ����ŁA�ق�킩�Ƙa�܂��Ă����B

�@�t�̍��u�ʐ^�L�^����N���x���Ȃ����B�@�R�E�{�E���M�Ȃǂ̐t���ڗ��O�ɏI�������B |

|

|

|

| 2024�N1��30���i�j |

| �͍��_ |

|

�@�P�Q���P�W���Ɉ���C�������͍��_�͋@�\���Ă���B�@��~�͐���C�������̂ŁA�͍�����߂Ă����B�@�v���̂ق���~�͍̑��_�͍ő�̌��ʂ�ێ������B�@��������Z�������B�@�G�ߕ��̉e������v�ȗv���Ǝv����B

|

|

|

| 2024�N1��17���i���j |

| �L�̂� |

|

�@�����͋C���V�x�قǁB

�C�����͏\���x�ƍ����͂����B�@�ꏊ���炵�ăI�L�A�T����_���Ă���̂��낤�B�@�^�~�Ƃ͌����Ȃ����i���B�@������̕�������B

|

|

|

|

| 2024�N�P��14���i���j |

| �I�L�A�T�� |

|

�@�傫�߂̃I�L�A�T�����R�����ƁB�@�g�ɒu����Ă����B�@���X�`�̋�ɔ������������B

�@�ߊ��Ɗk�����ɏ����Ȍ����J���Ă���B�@�c���^�K�C�������J���ĐH�����悤���B�@�c�O�B

�@�c���^�K�C�́A�l���Ɏ_���̉t�̂債�ĐƂ����Ă���A����ŊL�k�Ɍ����������g������H����炵���B

|

|

|

| 2024�N1��4���i�j |

| �g |

|

�@�����̔\�o�����n�k�ɂ͋������B �Q���ɂ͉H�c��`�ł̑厖�́B�@�����������ƂȂ����B

�@����l�̓~�́A�k���̋G�ߕ��������̂ŁA�g���r�����������B�@�Ƃ͂����Ă��A�k���n���قǂł͂Ȃ��B�@�����͔g�͍r�������͉��₩���B�@�g�����Ă���ƁA�\�o�����̕������̏��v���S�ɂށB

|

|

|

|

| 2023�N12��18���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�C�������͍��_�͋@�\�����B�@�|�����|��Ă��Ȃ����C�����肾���������v�������B�@�͍������Ă����B

�@�C���Ɏc�����U�{�̒|����͍��n�ɑ}���Ă����B�@�Џ@�|�̊��|���̓��ʂ�k���Ɍ������̂ŁA�̓����������[���ώ@�ł���B |

|

|

| 2023�N11��21���i�j |

| �͍��_ |

|

�@�͍��_�̈ꕔ���O���̋����œ|�ꂽ�B�@�k���̍ő啗���X���̋G�ߕ����P��ڂ̐Ǝ�ȏ����琁�����݁A�Q��ڂ͍̑��_���̍��𐁂�����ē|�ꂽ�悤���B�@�͍����Ă��������ꕔ���ł��܂��E�n���ł����B

�@��͔��łȂ��̂ŁA�ߓ����ɍĐ����悤�B

|

|

|

|

| 2023�N11��8���i���j |

| �͍��_ |

|

�@��~������Q��͍̑��_���A���N�͌��݂��B�@�䕗�⍂�����Ȃ��A�͍����ۂ���Ă���B�@�Q���v�����Ȃ̂łR��ڂ�ݒu���������A���N�͑f�ނƂȂ�A���ꒅ�����S�~�̖Џ@�|�ƃ}�_�P�����{������������Ȃ��B�@�c�O�B

|

|

|

| 2023�N10��22���i���j |

| ���g�C�ݑ͍� |

|

�@���u�s���g���̓a�K�C�݂͕\��ς�����B�@�P�X�X�W�N�ȑO�ɏv�H���ꂽ��K�͂Ȍ�݂��A�Q�O�O�V�N�ɂ͐A���ƌ�ݍ����͍̑��ʼnE���̎ʐ^�ƂȂ����B�@�����1�T�N�o�߂�����N�ɂ́A��ݍ����̃R���N���[�g�����S�ɖ��܂����B�@�A���т̎Ζʂ́A�����オ�����Ő���オ���Č�����B

�@�O���ׂ̍�i�g�C�݂ƁA����͍�����a�K�C�݂ƁA���l�̉c�݂�l�דI�ɃR���g���[������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B

|

|

|

|

|

| 2023�N10��21���i�y�j |

| �i�g�C��� |

|

�@���u�s�i�g�C�݂̕s�D�z��݂́A�Q�i�ڂ̑啔�����I�o���Ă���B�@��N����ڗ��悤�ɂȂ����B�@�g�̍�p�ŏ����C�����g�`�����J�X�v�̉e���ŁA�s�D�z��ݓ�[�t�߂������ɔ������̂��B�@�Q�O�O���قǂ���s�D�z��݂̖k�����قǂ͐��N�O�Ɣ�ׂĕω��͏��Ȃ��B�@

|

|

|

| 2023�N10��6���i���j |

| �c�m���K�j |

|

�@�X�i�K�j�������Ȃ��B�@�ʏ�͑f�������ɓ������ނ̂ɁB

�ߐڎB�e���Ă��n�j�B�@�_�݂���P�O���C�̃c�m���K�j�����ׂē������ア�B�@�����͓~���݂̋C���P�Q�D�T���������B�@�ቷ�ɂ͎ア�炵���B

�@���̂��Ƃ��A�ڂ̏�Ɋp������悤�Ȏp�́A�X�i�K�j���̒��ł����j�[�N���B�@�ʐ^�̌̈ȊO�̓c�m�l�͂Ȃ��������A�b�����̊��F���_�œ��肵���B

�@����n�̃c�m�K�j�͉��g���Ő����悪�k�サ�Ă���炵���B

|

|

|

|

| 2023�N10��4���i���j |

| �z������ |

|

�@�ŋ߂̔g�ɂ�蔭�������i���̑����@�o���āA�z�������������B�@10�V�̗��̂����Q�������z�����A�c������z���������B

�@�Y�������i���������B�@���̌�A�S�T�����قǑ͍����A�Ăђi���ɂȂ����B�@�i���̏�ʂ��瑃�̒�܂ł͂X�T�����ɂ��Ȃ��Ă����B�@�����̎��x�ƒn���̉e�������z���̌����Ǝv����B

|

|

|

| 2023�N9��23���i�y�j |

| �x���E�o |

|

�@���z���������̂��낤�B�@�Ǝv���Ȃ��疈���̊ώ@�͑����Ă����B�@�l�R���ŁA�|�Ȃǂ̃K���L�ɕ���ꂽ���̍������x���Ⴂ�̂͑z���ł����B

�@���������҂͂����A�K���L�т̒[�ɖڂ����ƒW���q�K���̑��Ղ������������B�@����ĂɒE�o�����悤���B�@�ʂȓ����̑����Q�S�����x���B�@�x���z���̎q�K���͎�X�������A���̑��̎q�K���͊����������B

�@���F�́Z�E�o���������B

|

|

|

|

| 2023�N9��11���i���j |

| ������ |

|

�@���c�C�݂ɏo��l���̑�������N���L�u�̕�������Ă��ꂽ�B�@�P�O�N�ԁA�������~�̍��ɂ��Ă������A���N�͂��Ă��Ȃ������B�@�L�u�́A�l�Ō��ƈꏏ�ɎU�����Ă���I����炵���B�@�L��B�@�����͐L�т����̒��I�ŃY�{�����G��邵�A�r�������|���Ă����B

|

|

|

| 2023�N9��10���i���j |

| �L�X�ނ� |

|

�@�{�茧���痈���ގt�������B�@���10���C�̃L�X���A�Ȃ�e�O�X�������Ă����B�@�����O�ɂ͂T�O�O�C�𐔂����炵���B�@�����̉��l������Ƃ��B

�@�������P�O�����O�ɁA�ǂ��ď��ɑł��グ��ꂽ���\�C�̃L�X�������B�@�J�^�N�`�C���V�͎��X�������A�L�X�͏��߂Ă������B�@

|

|

|

|

| 2023�N9��7���i�j |

| �i�� |

|

�@�R���ԂłW�O�������̒i�������������B�@�����T�����̂W�O�����ɓn��B�@�����Q�J���قǁA�g�����ԑт̍����đ͍��������l���B�@

�@��g�͂Ȃ��A���l�̒ʏ�̕ω��ł���B

�l�̍��͒��ԑт�g�ƕ��ɂ��ړ����Ă���A�ӉĂ��珉�~�͕l���ׂ��Ȃ�X���ɂ���B |

|

|

| 2023�N9��6���i���j |

| �J�j�̏P�� |

|

�@�q�K�����C�Ɍ������l�ŁA�~�i�~�X�i�K�j���J�j���Ɉ����������ƏP���Ă���B�@�l���߂Â��ƁA�~�i�~�X�i�K�j�͒����Ɍ��ɉB���B�@�B�e�͍���������͓���܂ŎB�ꂽ�B�@�����q�K���ɂ͊C�ɓ�������܂łɂ��A����b�Ȃǂ��܂ݑ����̏�ǂ�����B

|

|

|

|

| 2023�N8��30���i���j |

| �� |

|

�@�V�C�\��ʼn����̂��肾�����B�@�J�̏������������̂ŁA�\��͓�����Ȃ��Ȏv���Ă����B�@�l�ł̓E�~�K���̑��̏�Ԃ��ώ@����̂ŁA���ɂȂ�l�̎Ζʂ��قڌ��Ă���B

�@�ӂƊC�Ɏ�����������Ɨ��h�ȓ����o�Ă����B�@�@���̓��͑��z�̔��Α��ɂȂ鐼�ɏo��B

�ʐ^�ł͑S�̂��B��Ȃ��āA�F����킳��\���ł��Ȃ��̂��c�O���B

|

|

|

| 2023�N8��27���i���j |

| �E�� |

|

�@�����т̐�����ɃJ�j���A�Ǝv������E�炵�������k�������B

�����тłT�������̐�����ɂ������B�@�C���ɐZ���Ă����̂ŁA���̓I�Ƀ��A���Ȋώ@���ł����B�@�ܐ�̍ו��܂ł��ꂢ�Ɍ`���c���Ă���B

�ڂ̗��������s�ώ@�҂����������B

|

|

|

|

| 2023�N8��20���i���j |

| �V�����[�g���b�N |

|

�@���G�͍�N��薾�炩�ɓ��X�̒n�������������̂ŁA�E�o���������낤�Ɨ\�z���Ă����B�@�������A�E�o���x���B�@�O�`�������A�͍����W���Ă���̂��낤�B�@�������A���̏ꏊ�ɂ��n���̈Ⴂ������B

�@�����͋������B�@�����̎q�K�����`�����V�����[�g���b�N���B�@�E�o�\�z�̏C�����܂��K�v�ɂȂ����B�@

|

|

|

| 2023�N8��14���i���j |

| �͍� |

|

�@���G�͕l�R�̍����ɎY������E�~�K�����ڗ��������Ƃ́A5��29���ɂ��`�������B�@�咪�̖������ɉߎ��x�ɂȂ邱�Ƃ��S�z���Ă����B

�@�������A���ԑт̕Y�����g�ɂ��A�l�R�����ɑ͍����n�܂����B�@���Ȃ��Ȃ��l�R�߂��̗���50cm���[���Ȃ����B�@��U�Ȃ��āA�[���Ȃ�����������B�@�ʐ^�̑��͎c�O�Ȃ���A�z���������̂̐[�����ĒE�o�ł��Ȃ�������C�������B

|

|

|

|

| 2023�N8��10���i�j |

| �Ēʐ� |

|

�@�r���ݔ����A�~�J���߂��ĉJ�ʂ����Ȃ����������������ɖ��܂��Ă����B�@�䕗�U���������炵�����ʂ̉J�ōĂђʐ������B�@�~�J���͌I�̌��Ԃ�����ݏo�銴�����������A����͖{���̉��i�̃p�C�v���ی����ɂȂ�A������������o��B

|

|

|

| 2023�N8��5���i�y�j |

| ������ |

|

�@���q�K�������������B�@�Q�R�C���̒W�����Ղ𐔂��邱�Ƃ��ł����B�@�b�Q�\�h���ݒu���Ă����B�@�b�ɂ͌@���Ȃ��悤�A�q�K���͎��R�ȗ��������ł���ׂ��H�v�����d�g�݂��@�\�����B�@

|

|

|

|

| 2023�N8��3���i�j |

| �c�� |

|

�@�R���O������H�̗c���Ɩ��������B�@���ׂ�ƃJ�c�I�h���̗c���̂悤���B�@�����͂P���̖T���������肷��Ⴂ�A���̓��͓����̑����܂ŃR���c�L�K�j��ǂ��ė���B�@�l�Ԃ�S������Ă��Ȃ��B�@

��l�Ŋ������Ă���ƁA�����w���̐��E���y���ނ��Ƃ�����B�@���l���ł͓����������Ȃ��B

|

|

|

| 2023�N7��30���i���j |

| ���ݍ��B |

|

�@�����т̍��͕ω�����B�@����Ƃ͈Ⴄ���i���L�����Ă����B�@���ݏF�̖k�[�������ɐڑ����Ă���B�@���̐F�͉��F���ۂ��O�l�ƍ���������B�@�������̊C�����ǂ��~�Ēr�ɂȂ����B�@

�@�Z���ꎞ�̕��i���V�N�Ŗʔ����B

|

|

|

|

| 2023�N7��23���i���j |

| �N���[����� |

|

�@����͋��c�C�݂œc�z�{�n��̎q����A�����͋��������H����Ƒ����u����ӂ邳�ƃN���[�����v�ɏW�܂����B�@�����n��̎q����͏�m�R�C�݂ɍ����W�܂����B

�@�v���X�`�b�N��R���Ȃ��S�~�Ȃǐl�H�S�~�𐔏\�܉�������B�@���N�P��̍�Ƃ͒��N�p�����Ă���B

|

|

|

| 2023�N7��18���i�j |

| �b�Q�\�h���� |

|

�@���N�̃L�c�l�͌���痂����̂�����悤���B�@�ꃕ���̏b�Q�\�h��ɍĎO�ɂ킽�蒧�킵�Ă���B�@��N�ɂȂ��A������������B�@�����Ǝv���鑃�����������A��C���Ȃ��獡�̂Ƃ���e�b�Q�h��͋@�\���Ă���B

|

|

|

|

| 2023�N7��7���i���j |

| �S�~���� |

|

�@�����̃E�~�K����痂��������B�@��J�Ő삩��C�ɗ���Ă����|�Ȃǂ̃S�~�Y���т����z���ĎY���n��T�����B�@�ʐ^�オ�����тƊC�ɂȂ�B�@�������悤�ȍ��Ղ����������A�����ɎY�������B

�@�V���ɓ����āA���ꂩ��㗤�������邩�Ǝv���Ă������A�ȊO�ɋv���U��̏㗤�ɂȂ����B�@���N�͏��Ȃ��悤���B

|

|

|

| 2023�N7��6���i�j |

| �O���o�C�q���K�I |

|

�@�ӂƑ��n�ɖڂ����ƃO���o�C�q���K�I���P�O�ւقǍ炢�Ă���B�@�J�ԂɋC�t���̂��A��N�ɔ�ׂď��������悤�Ɏv���B�@�S�������ĊJ�ԓ����`�F�b�N���Ă���̂ł͂Ȃ��B�@�C�t���Ȃ̂ŁA���m�ȋL�^�ł͂Ȃ����B

�@�Ă̓�����������B

|

|

|

|

| 2023�N7��5���i���j |

| �ʐ� |

|

�@�~����Ŗ�����Ă����E�g���l�̔r���ݔ����ʐ������B �����̎��n�тɗ��܂��Ă����J����S�z���Ă������A����ŕl�ɏo�铹���ѐ����Ȃ����낤�B

|

|

|

| 2023�N6��30���i���j |

| ����D |

|

�@���X�������鉫�̍���D�B�@�ӂƌ���ƑD���X���Ă���悤�Ɍ�����B�@���̎�o�P�b�g���C���ɉ����N���[���̂������낤�B�@�������|����ʒu�́A���ɍł��߂����ɂȂ�3.4km�قǂ̏��Ǝv����B

|

|

|

|

| 2023�N6��27���i�j |

| �K�n��T���� |

|

�@�锼�ȑO�A�ʐ^�̏㒆�قǂɏ㗤�����E�~�K���͎Y���K�n��T���ĐA���эۂ���U�E�����ɐi�B�@���]�A�ʐ^���ɓK�n��T���A�Y�������B�@�����̃G���A�͐A���n�܂ŎΖʂ�����A�O�l�������L�߂ɂ���B�@�@�K�n�Ǝv����G���A����������̂����A�Ȃ����R�������s�K�n���K�n�G���A�ւ̏㗤�����Ȃ��B

|

|

|

| 2023�N6��16���i���j |

| �b�Q |

�@���N�͏b�Q�̔������x�������B�@����A���N���̃L�c�l�ɂ��b�Q�����������B�@6��13���Ɋm�F���ꂽ���������B�@���R�Ȃ܂܂�D�悵�Ă���̂ŁA�h���͂��Ă��Ȃ������B�@�b�Q�������x���̂Ŋ��҂��Ă�������]�͊���Ȃ������B

�@�����͍��ɎY�������������ꂽ�B�@�c���ꂽ48�̗����ڐA�����B |

|

|

|

| 2023�N6��15���i�j |

| �r���ݔ�����炸 |

|

�@�E�~�K���̑��Ղ��r���ݔ��ɓ˂�����I�Ă����B�@��ꂻ���ȋ��Ԃ�20cm������������B�@�Y���ɓK���ȍ��̎Ζʂ�������������A���ǎY�������ɋA�C�����B

�@�r���ݔ��͔~�J�ɂ͓�������̉J�����r�o����邪�A���N�́A�~�G�͍̑��Ŗ��܂����r�o�����@�\���Ă��Ȃ��B

|

|

|

| 2023�N6��9���i���j |

| �S�~ |

|

�@�~�J�̉͌��͏㗬����̃S�~�ŕ�����B�@�قƂ�ǂ��|��Ɨt�A����ɉ͐��h�Ŋ���ꂽ�Ǝv���鑐�������B�@������g�Ȃǂō��ɕ���ꂽ��A���ɗ��ꂽ�肵�Ă��̂����ɖڗ����Ȃ��Ȃ�B�@�����ڂɕs�����͂��邪�A�C�ɂƂ��ĐA���v�����N�g���̋����ƂȂ�B

|

|

|

|

| 2023�N5��29���i���j |

| �낤���� |

|

�@�ꎞ�I�Ɋ����������ȎY�����������B ���Y�������̂P���ȊO�A�U�����R���ɎY�������B�@�ُ�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����m������������B�@�ߎ��x�������A�������Ŗ��v���邱�Ƃ�����B�@�l�̎������������̂��ǂ��Ȃ��̂Ŗ����l�q�����Ă������Ƃɂ��悤�B�@���̌̂͊R�ɋC�t����U�����Ԃ��Ȃ���ĂъR���Ɍ��������B

|

|

|

| 2023�N5��24���i���j |

| �q���U�z |

|

�@���N���w���R�v�^�[�ɂ�鏼�т̖�U�z���s��ꂽ�B�@�t�^�[������̂ɍ��u����w���R�v�^�[��������x�ɘA�z���邱�Ƃ�����B�@�����m�푈�����̖{�y����ɁA�ČR������l����㗤����v�悪���������Ƃ��B�@�I�킪�����x��������\�����������B�@���̃C���[�W���N���Ă���B�@��㐶�܂�̎q���ɂƂ��ĕ|���b���������Ƃ��o���Ă����B

|

|

|

|

| 2023�N5��18���i�j |

| ���Y�� |

|

�@���㗤����S��㗤��������Y���������̂ŋ^��Ɏv���Ă������A�����Q�����̎Y�����m�F�����B�@�o���ł͂Q��ڂ܂ł̏㗤�ŎY������N�����������̂ŁA�����S�z���Ă����B

�@ �P�����̑��͂Q��ڂ̏㗤�̂Ƌ߂����ŁA���ՂȂǂ̏��瓯�̂̉\�����l������B�@�Q�����ڂ̑��͗����̊뜜�����鏊�������B�@�s����A����ڐA���邱�Ƃɂ���B

|

|

|

| 2023�N5��11���i�j |

| ���㗤 |

|

�@���㗤��11���������B�@�l�R�̋߂��܂ŕ���i�߂����A�A�b�T���Y���͒��߂Ĉ����Ԃ��Ă����B�@�~����t�̋G�ߕ��ɂ��͍������Ȃ��A�Y���͂ł��Ă��������뜜����鏊�������B�@���㗤�̎����Ƃ��Ă͕��ϓI�ƌ�����B

|

|

|

|

| 2023�N5��3���i���j |

| �Њ� |

|

�@�����T�����ɂP�O�O�����̈��t���Ă���B�@�ʒu���߂ɏ��߂͕������������A���[�U�[��R���R�������������B�@���͎���̋Њ���g���Ă���B�@��������N�͉��ǂ����B�@�O�퐻��͖ʓ|���������A����͒N�ł�����ȒP�Ȃ��̂��B�@�V�O�����P�̍��Ԃ��ב���e�[�v�ő����Ē��͂��キ�����B�@���l�����炱���ŁA�莝���œ]�����J�E���g����B�@�����̗v�̂��K�v�����A��l�ō�Ƃł���̂��������B�@���l�Œ�������������ň��̋�����ۂ̂͗e�Ղł͂Ȃ��B

|

|

|

| 2023�N4��28���i���j |

| �X�g�����f�B���O |

|

�@�A�I�E�~�K�����Y��������B

�b�������W���[�ő���ƁA�ȍb���Ƌȍb���Ƃ��ɂS�T�����������B

�܂����n�Ȏq�����B

|

|

|

|

| 2023�N4��24���i���j |

| �l�R |

|

�@�����͐���l����撆�����ɂȂ�B�@�����ɂ��ĂS�O�O�����͈̔͂��B�@�ȑO�͎Ζʂ��������A�l�R�ɂȂ����B�@�~�̋����G�ߕ��ŏt�ɂȂ�Ƒ͍����āA�����ł��g����Ȃ��͍��Ζʂ��R���ɔ��B����̂����A���N�͔������Ȃ������B�@���N������Ζʂ��`�������̂����҂��悤�B

�@�����̓E�~�K���̎Y���n�Ƃ��āA���N�͕s�K���Ǝv����B

|

|

|

| 2023�N4��18���i�j |

| �n�}�q���K�I |

|

�@�n�}�q���K�I���炫�������B�@

�����̉e�����A���������B

�g�͂قƂ�ǂȂ��ƌ����鉸�₩�ȕl�̔ӏt�B

|

|

|

|

| 2023�N4��13���i�j |

| ���� |

|

�@���m����̉͌��́A�������ɂȂ�ƂS�O�O���قǒ��������B�@�����ɂ͊C���̗���Ō`�����ꂽ�����i�����j�����邱�Ƃ��ł���B�@�C���̗����������ƕ���ɂȂ�̂ŁA���ł��ǂ��ł��ł͂Ȃ��B�@�����͗z���Ⴍ�˂��̂ŁA���N�b�L���ƌ�����B

�@�C���ɖ������l������@������̂ŁA�L�����l�������ƋC�����L����B

|

|

|

| 2023�N4��3���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�J�V�����������̂ŋv���U��ɕl�ɏo���B

�͍��_�͌��݂������B�@�S�O���قNj������Ȃ��������Ƃ��Ӗ����邩�B

�@�Ƃ�����_�炩�Ȕ����̋ȖʂɈ�������������B�@�Ζʒ����ɂ̓L�c�l�̑��Ղ��������ɐL�тĂ���B

|

|

|

|

| 2023�N3��31���i���j |

| �͍� |

|

�@�����͖��m����͌�����P�O�O�����̏����B�@�C�݂̍������ɔ����đO���u�̐��߂Ă���B�@��N���猰���ȑ͍��ʂ��ώ@���Ă���B�@����̕ω��ɋ������N���B�@�O���u�̔��B�܂łɎ���̂��B�@�͌��܂ł̈Ȗk�͑O���u�����Ȃ�ׂ��A��������̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂȂ��Ă����B�@�ӊO��20�N�Ԃł��ω��͂Ȃ��������B

|

|

|

| 2023�N3��27���i���j |

| �R�E�{�E���M |

|

�@���l�̑�\�I�ȐA���̂ЂƂł���R�E�{�E���M���l�̏t�������Ă���B�@�l�ł̓R�E�{�E���M�i�O�@���j���~�̔�������t�̗ɕς����҂��B

�@�����͖��m���͌���݂���Q�O�O�����̏��ŁA�Q�O�N�قǑO�͔g�����Ă������̗��n���������A�͍����i��ŐA���������Ă����B

|

|

|

|

| 2023�N3��12���i���j |

| �R�N�͍̑� |

|

�@�ɍ�͌��k�݂��ؐ��ۑ��_�́A�Q�O�O�T�N�x�ɐݒu���ꂽ�B�@250cm���̍������������N�X�͍����i�݁A���⑽���͖��܂��Ă����B�@�ʐ^���2020�N3���ŁA�ʐ^����2023�N3����3�N�Ԃ̕ω����B�@����l�̉͐�̑����́A���{����ɐL�тĉ͌�����Ɉړ�����`�Ԃ������B�@�k�ɐL�т鍻�{�����邪�������B

�@���N�A�͌����͍̑����d�@�ŏ��ɉ^��ł���B�@

�@�͍����i�ނ͎̂��R�ȉc�݂����A�����ɍ����ړ����Ă������j�����l����Ƃ��A�͌��̓˒�̉e�����@���قǂ��������N���Ă����B�@�����̕l�ւ̉e�����l������B

|

|

|

|

| 2023�N3��4���i�y�j |

| �J���E |

|

�@���S�H�̃J���E����Q�ō̉a�ɖ������B �����班�����ɌQ��𐬂��A�����Ɏ��˂����݂Ȃ��珙�X�ɖk����쉺���Ă���B�@��Q�Ń��[���[���̂悤�ɃJ�^�N�`�C���V���l���Ă���B�@�l������Ă��鎞�͌��Ȃ��������A�O���u�̏ォ��ώ@���Ă���̂ŁA�C�t���Ȃ��̂��낤�B�@�l�ɍ~���ƈ�Ăɔ�ы������B

|

|

|

|

| 2023�N2��25���i�y�j |

| �V���N�� |

|

�@���̊C�ʋ߂���S�H�قǂ̃~���r�V�M���A�w�ʂ������Ȃ���Q����Ȃ����ł���B�@���Ǝv���ƓˑR��Ăɔ��]����B�@����܂ł̃O���[����u�����₭�悤�ɐ^���ɂȂ�B�@�����ȃV���N�����B�@��u�Ȃ̂ŁA�Y�[���A�b�v���ẴV���b�^�[�`�����X�͏����̍��C���K�v���B

|

|

|

| 2023�N2��20���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�͍��_�Ƒ͍������������B �@�O�Q��͔g�ɐ��ꂽ�̂łQ������ނ��Đݒu�����B�@�|���������ʂ�����͕���i�k���j�Ɍ����ċ������̉e�������݂邱�Ƃɂ����B�@���߂͊��ʂ��ɂ��邱�Ƃ�ǂ��Ƃ��Ă����B�@�Ԍ��������L�����̈ړ����ώ@���Ă݂悤�B

|

|

|

|

| 2023�N2��12���i���j |

| �����͌� |

|

�@���m���͌�����R�����قǓ�ɑ����삪�����B�@�ȑO�̖k�݂́A�ʐ^�̉E���ȏ�ɐA���т��L�����Ă����B�@���͓앗����z���ƂȂ����̂��A�k�݂��g�ɐ���͌����傫���k�ɂ������ĕl�R�ɂȂ��Ă���B�@���m���͌��k�݂̍��l�����Ɠ����������Ǝv����B

|

|

|

| 2023�N2��6���i���j |

| �i�u�� |

|

�@�J�������낤���H�@�P�O�H��������ɊC�ʂɃ_�C�r���O���J��Ԃ��Ă���B�@������Q�O���O��̐����B�@�b���ώ@���Ă݂�ƁA����͂̂͌����Ȃ��B�@�u�����Ƒ傫���Ė������낤����A�u���Ȃǂɒǂ�ꂽ������_���Ă���̂��낤���B�@���N�O���猩�|����悤�ɂȂ����A�u���_���̒ނ�l�͂܂����|���Ȃ��B

|

|

|

|

| 2023�N�P��26���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�c�O�B�@�܂������ꂽ�B�@�͍��_��ݒu�������C���܂Ŕg���X���̒|�������������B�@�����k�����ɗ����ꂽ�|���́A������̉͌��܂łP�O�������������������B�@����܂ő͍����������́A�قڈێ�����Ă����B�@�Q�S���͑咪�ōő啗���P�P���i�u�ԂQ�Q���A�����c�j�������B

�@�W�߂Ă����S�~�̒|�͂܂��c���Ă���B

|

|

|

| 2023�N1��25���i���j |

| �� |

|

�@��i�F�͂��ꂢ���B�@�����ꂽ�i�F����ς���B�@�@�������Ă��鏼�����h�Ɍ�����B�@�n�ʂ̔���F���������ĂĂ���̂��B�@�l�ւ̏o�����ɂȂ閜�m���͌����B

�@�ϐ�͂R�������������B�@�l�̋C���̓}�C�i�X1���A�������1�������̂́A�C�����̉e�����B

|

|

|

|

| 2023�N1��17���i�j |

| ���Ȃ��� |

|

�@ �A���̍D�V�C�́A�����G�ߕ����Ȃ����͍������Ȃ��B

�@�͍��_�ݒu�̖ړI�́A�E�~�K���̎Y���n�ł��鍻�l�̍����A�O���u�̐�ڂ�������֔�э��l����������̂��뜜�����ʂ�����B�@�ʐ^���������ώ@����ƁA���F���ۂ��͍��Ɣg�ɐ��ꂽ�D�F���ۂ��F�̍��Ŕ̓쉺���ʂ��m�F�ł���

|

|

|

| 2023�N1��15���i���j |

| �������j |

�@�R���O����ō��C�����Q�O�������Œg�������B�@��������l�k���̍]���l�C�l�����ł́A�C�������y���ސl�B�������B�@�������O���l�̂悤���B

�@�́A�O����w�����菕��̂`�k�s�B�Ƒ����𗬂������Ƃ��������B�@��ۂɎc�������t�ɁA�u���{�l�͉ċx�݂��I���ƊC���������Ȃ��Ȃ�̂͂��������Ȃ��v�������B |

|

|

|

| 2023�N1��4���i���j |

| ���̏o |

|

�@�N���X�}�X����_�����Ȃ��D�V���A�������B�@���̏o�ʐ^�ɂ͉_���������������������ƁA�ґ�Ȏv�������Ȃ���V�[����{�����B�@���m���͌���݂̐V����T���Z�b�g�u���b�W���Ɍ�����̏o���B

�@�����ɓV�C���܂������C�ɂ����A�J���x�Ɗ؍��x�ɓo�ꂽ�̂͏��߂Ă�������Ȃ��B�@�~�͎R�s����D�悷�邱�Ƃ�����A���l�����͂S���ɂȂ��Ă��܂����B

|

|

|

| 2022�N12��31���i�y�j |

| �E�~�K���̍Ε� |

|

�@�Q�T�����̃N���X�}�X�v���[���g�͍͑��_�C���̏h�肾�����B�@

�@�����͖ڂ��^�����B�@�C�Z�G�r���B�@�������Ɏ��c���ꂽ�A������������܂łQ�O�����قǂŗ��h���B�@�E�~�K���̍Ε�Ƃ��悤�B�@�Ƒ��Ɣ����������Â����������B�@�́A���߂ăC�Z�G�r�������A������A���w���̋𑧂͔����Ă����̂��낤�ƐM���Ȃ������B

|

|

|

|

| 2022�N12��20���i�j |

| �͍��_ |

|

�@�͍��_���ꉞ���������B �O��͂V���ԂŊ��������̂ɁA����͂R�S���ڂ������B�@����͍�Ɋ��|�������g���A���ςƌ��ʂ��v���������ʂ͎v�������ł͂Ȃ��������B�@�͍����Ă�����x���܂����������グ��\��Ȃ̂ŁA���x�ɂ��Ă��S�������B

|

|

|

| 2022�N12��14���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�͍��_�������قlj�ꂽ�B�܂��������ĂȂ��̂Ɏc�O�B�@�������̖k�����́A�قǂ悭�͍����邩�Ɗ��҂��A�T���h�u���X�g���o��ŕl�ɏo���B�@�S�~�͍̑��n�ɂ����ĂĂ����̂Ŋ_���ォ�����悤���B�@�@�����͍��ʂ��_�炩�������Ŕ��ł��܂��A�|��͕����Ă��܂����B

�@�ʐ^�̒|�_��O�̕����i�E�j�͍͑����Ă��邪�A�������̒|�O�ꂽ�Ƃ���̕����͍������ŒႭ�Ȃ��Ă���B

|

|

|

|

| 2022�N12��8���i�j |

| �C���i�����炵�j |

|

�@�C�ʂ����������A���m���͌��̋߂��ɂ���T���Z�b�g�u���b�W���ӂ̐�ʂɂ��C�����������Ă���B�@�������˂������Ə�����̂ňꎞ�̕��i�ɂȂ�B�@�����̋C���͂R���ō��~��Ԃ̗₦���݂��B

|

|

|

| 2022�N12��2���i���j |

| �������� |

|

�@�����Q���̖k�����ŏ����͍������B�@�O���u�̐�ڂ��畗��̖k�͍͑����A��͌����Ȃ��B�@�������Ɍ������Ă��邱�Ƃ�������B�@���̎ʐ^�����ł͊m�F���ɂ������A�����k���B

|

|

|

|

| 2022�N11��16���i���j |

| �͍� |

|

�@�X���Q�O���ɂ��`�������䕗�̒u���y�Y�ł���|�Ȃǂ̕Y���S�~�ɑ͍����n�܂����B�@���ςł͖��ɂȂ邪�A���l�C�ݕۑS�̎��_�ł͍͑��𑣐i����_�Ńv���X�ʂ�����B�@�܂��k���̋G�ߕ��������Ȃ��̂ŏ����������B

�@�����Ɍ�������O���u�ɗ��߂邽�߂͍̑��_�쐬�ɕY���|���g���Ă���B�@�W�O�O���k�܂ŏ����Â^�Ԃ��Ƃɂ��悤�B�@

|

|

|

| 2022�N11��4���i���j |

| �_�̃g�b�s���O |

|

�@�����ɏ�����������J���x�ɉ_���g�b�s���O����Ă���B�@�͂��߂͉_�ɕ���ĕ�����Ȃ��������A�悭����ƊJ���x�������B�@���E���ǂ��Ƃ������]�߂邪�A���m���͌����璼�������ɂ��ĂR�W�����قǂł���B�@�O���u�̒��_����B�����A�����z���̊J���x���B

|

|

|

|

| 2022�N11��3���i�j |

| �i�u |

|

�@���m���͌������ւS�O�O���قǂ̕l���V�����i�u�ɂȂ��Ă���B�@��ʂ̑����͂P�O�N�قLjȑO�͍����Ŕg���鍻�l�������B�@�͍����i�݁A�g���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���тƂȂ����B�@�H�̑䕗�Ȃǂ̍����ł����͌͂ꂸ�i�u�ƂȂ����B�@����l�S��Ő����Ȃ���l���B���ώ@�ł���l���B

|

|

|

| 2022�N10��26���i���j |

| 凋C�O |

|

�@�v���U��ɏ㍙�����N�b�L���ƌ�����B �T�Skm���̋������B�@���o�I�ɂ͉������̕����߂��Ɏv�����A�n�}��Ŋm�F����ƂS�q�������B�@凋C�O�œ��e�̗��[��������Ɍ�����B�@���ꂩ��̋G�߂͂悭������B

|

|

|

|

| 2022�N10��18���i�j |

| ���܂������ |

|

�@���u�s���u�̓a�K�C�݂ɂ���A�Z�H��̃R���N���[�g��݂����N�͊��S�ɖ��܂茩���Ȃ��Ȃ��Ă����B�@�Q�S�N�قǑO�ɂ͍����Q�����ŎΖʑS�̂̐l���i�ǂƑ��܂��ĈЈ������������B�@�P�O�N�قǑO�ɂ́A���Ȃ薄�܂�ڗ����Ȃ��Ȃ��Ă����B�@�ʐ^�����ɉ��f����i����������ӂ�ɂ���B�@�i���͂X���̑䕗�ȂǂŐ���l�S�̂Ŕ��������B�@�a�K�C�݂͏H�̐���l�C�݊ώ@�ŋ����[���ЂƂ����A�������茩�����Ƃ��낾�����B

|

|

|

| 2022�N10��14���i���j |

| �͍��n |

|

�@���N�A���̒n�͍̑��͔ӏH�ɂ͂��ׂė��������B�@��N�͔ӏH�܂ő͍����c�����̂ŕ����܂�����҂��Ă����B�@���N�͂Q��̑䕗�ȂǂŁA���̕t�߂͑O�l�̎Ζʂ��������ĕl�R�ɂȂ����B�@����ɔ����͍��̍���������c�O�B

|

|

|

|

| 2022�N10��5���i���j |

| �i�g�͌� |

|

�@�i�g�͌��͕ω������B�@�͌����̖k���獻���Ē�h�����A�쑤�ɐ��H���J�����B�@�͌����̓삩��͍̑������B���A�k�Ɍ��������ꂪ���D�̏o����ɕs�s���ƂȂ�A�쑤�˒�ۂ��͌��Ƃ����̂��낤�B

|

|

|

| 2022�N9��28���i���j |

| �R�^�}�K�C |

|

�@�k�����Ǝv�������m�F����ƁA�R�^�}�K�C�炵���傫�ȊL�������B ���W���[�ő���Ɗk���Xcm�B�@�Ă̊L�͒��g���������Ƃ͕����Ă��邪�A���ꂾ���傫���ƈ�������͏ܖ��ł��邾�낤�B�@�����H�����B�@�����ɐZ���ƍ����ʂɓf�����B�@��������Ă������Ȃ̂ŊJ���Ă݂�ƁA�Ȃ�ƒ��g�͊L�k�̂Q���قǁB�@�K�b�N���B

�@�悭�����I�L�A�T���ƁA�R�^�}�K�C�Ƃ̋�ʂ͂��Â炢�B�@�̂͑��������̂ɍ��͏��Ȃ����Ƃ�J���l�͑����B

|

|

|

|

| 2022�N9��24���i�y�j |

| �p�M |

|

�@�P�R�N�Ԃ�ɔp�M���g�ɐ���ĘI�o�����B�@�Â��ʐ^�Ɣ�r���Ă݂�ƁA�M�̌`�ƈʒu���قڕω��Ȃ��������B�@�l�R������Ɠ��������l�ȐZ�H��������B�@����炩�獻�u�̐Z�H��ނ͂P�R�N�Ԃ͂Ȃ��ƌ�����B�@�Z�H�Ƒ͍��̃T�C�N�������t���Ă���ƌ����邩���B�@�Z�H�͖ڗ����͍��͋C�t���ɂ����B�@�ꏊ�͂X���T���L�ڂ̈䓛�̋߂����B

|

|

|

| 2022�N9��20���i�j |

| �䕗14�� |

|

�@�����������̓��ʌx��ƂȂ����A�䕗�P�S���͎w�h�t�߂�ʉ߂����B�@������������Ԃ���������g�ɂȂ邩�ƐS�z�������A����l�ɂƂ��ĉe���͏����������B�@����A�����嗤����ʉ߂����P�P���Ɠ����x�������B�@�����A���m���삩�痬��o���|�ȂǑ��ʂ̃S�~���A�͌�����T�O�O���قǖk�̕l�܂ő͐ς����B

|

|

|

|

| 2022�N9��13���i�j |

| �k���� |

|

�@�������̓��V�i�C��ʉ߂����䕗�P�P���̉e���͈ӊO�Ɣg�����������B�@�ꏊ�ɂ���Ă͂P�T�Ocm���̕l�R�����A�g���E�~�K���̗�����������B�@���R�Ȃ܂܂ɕی삵�Ă����A�ʐ^�̉��F�Z�̂Q���́A�b�Q�ɑ������x���h����Đ����萔�̊|�������Q�����������g�ɗ�����Ă��܂����B�@�����̑��������P���́A�R�P�ȏ�̑������E�o�����B�@�ʑ����m�F�͂ł��Ȃ��������A�b�Q��Ƃꂽ�q�K���͗��������Ǝv����B

|

|

|

| 2022�N9��5���i���j |

| �䓛 |

|

�@�v���U��Ɉ䓛�����ꂽ�B�@�T�{�̈䓛���m�F�ł����B�@�Q�O�N�ȏ�O����C�ɂȂ��Ă���A�C�������ނ��߂̎{�݂������ƕ����Ă͂��邪�A�܂��m�F�ł��Ă��Ȃ��B�@�l�̕ω���m�邤���ŗǂ������Ȃ̂����B

�@���c�C�݂���k�ɂQ�T�Om���̏��ɂ���

|

|

|

|

| 2022�N8��28���i���j |

| �Y���S�~ |

|

�@�l�͖ڗ������S�~���Ȃ����ꂢ�������B�@�����ɂȂ��ċ}�ɃS�~���ڗ����Ă���B�@��Ɏ���ă��x��������ƒ����ꂾ�B�@�����암����p�̉͐삩�痬��o�����̂��Y���ė����̂��낤�B�@�P�q�قǂ͈̔͂Ō���ꂽ�B

|

|

|

| 2022�N8��23���i�j |

| �V�����[�g���b�N |

|

�@�����̎q�K�����E�o���ĊC�Ɍ���������A���l�Ɏc���ꂽ�q�K���̑��Ղ��V�����[�g���b�N�ƌĂ�ł���B�@�����̂�����g���t�T�C�Y�������B�@���̓L�c�l���[���@�Ԃ��Ă������A�E�o�����ゾ�����悤�Ŕ�Q�͂Ȃ������B�@�k�𐔂��Ă݂�ƂP�T�O�ŁA���S�x�̍����z���Ǝ��R�Ȃ܂܂̃��b�L�[�ȗ������������B

|

|

|

|

| 2022�N8��20���i�y�j |

| �J���~ |

|

�@�q�K�����E�o������Ɏc���ꂽ�E�݂��A�u�J���~�v�Ɩ��t���Ă���B �L�c�l�Ȃǂ̌@�Ԃ��ɂ�茩�|���Ȃ��Ȃ��Ă������v���U��Ɍ����B�@���̑��͏b�Q�\�h����ݒu���Ȃ��āA�����ۉa�Ɋ�������L�c�l�Ȃǂɂ����������A���R�Ȃ܂܂ŒE�o�����B�@�P�P�����ӂ̏������T�C�Y�ŁA�z�������ł̗������S�X�ƍŏ��������B�@���������Ȃ����邱�Ƃ͋^����c��B

|

|

|

| 2022�N8��11���i�j |

| �q�K�� |

|

�@�q�K���͂����܂����B�@ ���̒�����E�o�����Ƃ��납��C�܂łɂ́A�g�Ŋ�ꂽ�S�~�Ȃǂ��������܂��Ă���я�̓������B�@�q�K���̓S�~�����z���āA���邢�͉I�Ē���̌J��Ԃ����B�@�������S�ɊC�Ɍ������B

|

|

|

|

| 2022�N8��9���i�j |

| �l�� |

|

�@�b�Q�ȂǕl�ł̍�Ƃ����Z�ɂȂ�A�����Ă��������c�C�݂ɂł�l���̑������������B�@��N�܂ŃE�~�K���ώ@���I�����Ă����Ƃ��Ă����̂ł��������B�@�����ɏ��߂Ė閾���ƂƂ��ɐ�ɍs�����B�@�l�ł̍�Ƃ͓��P���g���邪�A�������������Ղ邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������ɍs�����̂ŏ����y�ɂȂ����B�@�l�ɐe���ސl�������Ȃ邱�Ƃ����҂������B

|

|

|

| 2022�N7��29���i���j |

| �� |

|

�@�����̓��͋Ȑ��̃��C�����ǂ��B�ꂽ�B

���ɋȐ��̒������N�b�L���ƎB���@��͑����͂Ȃ��B

��������ƁA�Ȃ�ƂȂ��n�b�s�[�ȋC�����ɂȂ�B

|

|

|

|

| 2022�N7��28���i�j |

| �����_ |

|

�@�[�Ă��ł͂Ȃ��B�@�����̎��Ԍ���Ō����镗�i���B

���̒��������̉_���Ƃ炵�Ă���B�@���̒��Ă��F���C�ɂ��f���Ă���B..

|

|

|

| 2022�N7��18���i���j |

| �i�� |

|

�@�U���ɑ͍����i�݁A�O�l�̔��B���킸���Ȃ�����҂��Ă����B�@��͂�y�p���߂��������A�i���ɂȂ����l����������B�@�y�p�̂��납�璪�ʂ������Ȃ邱�Ƃ�����A�H�ɂ����đO�l���������邱�Ƃ͋G�߂̉c�݂ł���B�@���N�͂V���Q�O������Ă̓y�p�ƂȂ� �B�@

|

|

|

|

| 2022�N7��7���i�j |

| �R���� |

|

�@�����P�O���قǂ̕l�R�ɃE�~�K���̑��Ղ��`����Ă����B�@���F�łȂ��������C�������ꂾ�B�@�Γx�U�O�x�قǂ��Ǝv�����}�ΖʂɎ��t�������Ƃł��������B�@�Q������킵�Ă���B�@���ǁA��n�ɎY�����Ă����B�@�z���̍��ɂ͊����̉\�����������Ȃ̂ňڐA�����B�@�Ȃ����A�K�n�Ƃ͎v���Ȃ��̂������ɂ��Q�����Y�����Ă���B

|

|

|

| 2022�N7��5���i�j |

| ���N�� |

|

�@�͍��_�Ȃǂő͍��������A���������u���ƌĂ�ł���傫�ȌE�n�Ɏn�߂ăE�~�K�������Ղ��c�����B�@�Ζʂ�����`���A��n�Ƀ{�f�B�s�b�g�����݂����Y���Ɏ���Ȃ������B�@�Q�N�O�ɋ����āA�n�߂ĈڐA�n�ɑI���ǂ��Ȃ������B�@���̐[���ꏊ�Ȃ̂ŋC�ɂȂ�B

|

|

|

|

| 2022�N6��29���i���j |

| �Y�� |

|

�挎�E�~�K���㗤���n�܂������́A�O�l�������悤�Ɋ������B ���̂܂ܔN�X�����Ȃ��Ă����̂��Ɗ뜜���Ă����B�@�U�����i�ނƕY�����l�B�����Ă����B�@�咪�ł��g���É��ŏ��ɍ���グ�Ă���B�@����������N���k���ł́A�͍��ŎY�������[���Ȃ肷���ěz�������Ō@�o���̂ɋ�J�����B�@�O�l�̍L�����������ł��邱�Ƃ��肤�B

|

|

|

| 2022�N6��22���i���j |

| �x�^�� |

|

�@ ���I�ȑ��ՂŁA�����s�b�`���ɒ[�ɋ����A���b�������t�����悤�ȑ��Ղ��x�^���ƌĂ�ł���B�@��������悤�Ō̂ʂł���Ƃ�������B�@�ʐ^�̃x�^���́A�T�d�ɎY���n��T�����悤�ŁA�������Ƀ{�f�B�s�b�g���@�̐Ղ��c�����B�@���f���ꂽ�ЂƂ̎Y�����̒�ɏ�Q�ƂȂ���̂͂Ȃ������B

|

|

|

|

| 2022�N6��16���i�j |

| �㗤�̑����� |

|

�@�����̓E�~�K���̏㗤�������P�T�����B�@�v���U��ɂP���ɂP�O���������B�@��N�͔N�ԏ㗤���L�^���T�W�����ƂQ�Ԗڂ̏����ŐS�z�������A����Ԃ����B�@�Z�����̒��ŖL���ȋC�����ɂ��Ȃ�B�@�c�O�Ȃ���A�Y���������Q���������͎₵���B�@�Y���ɓK�������l�����Ȃ����Ƃ��ߔN�͖ڗ��B�@�ʐ^�̏ꏊ���Q�V�����̒i�������z�������Y�����Ȃ������B

|

|

|

| 2022�N6��12���i���j |

| ���@�蒆�f |

|

�@�Y���ׂ̈Ƀ{�f�B�s�b�g���@�艺���āA�����Y�ݗ��Ƃ������@�肾���Ă���B�@�������A�����@�����Ƃ���Œ��f�����B�@�T���Ă݂�ƒ|�Ђ���Q�ɂȂ��Ă����B�@�����̍����ۂ��a�P�T�����قǂ̌E�݂�����ł���A�E�~�K�������E�̌㑫�����݂Ɍ@�����E�݂��B�@���̌̂͒��f���ċA�C�������A�ʂȏꏊ�Ɍ@�蒼���̂���������B

|

|

|

|

| 2022�N6��4���i�y�j |

| ����ς� |

|

�@�@��������

�@�@�s���Ă݂邩

�@�@����ςT�O�����̒i���͖�����

|

|

|

| 2022�N6��1���i���j |

| ���V�̎� |

|

�@��@�����m��`���@���������`�@��

�@�肪�o������̃��V�̎����p�悭�������Ă���B�@���łɐV�肪�͂�Ă���̂��c�O�B�@�l�ł悭�������邪�A�����Ă��Â��̂��v���o���B�@���V�̎��ɂ́A��̓���C���̂��ƂȂǁA������肵�����Ԃ������B�@

|

|

|

|

| 2022�N5��20���i���j |

| �b�Q |

|

�@��N�͏��Y�����ォ��R���A���ŏb�Q�ɑ������B�@�Ȍ�S�����b�Q�\�h����{�����ʂ͗ǍD�������B�@���N�͂ǂ��Ȃ邩�A��莩�R�Ȃ܂܂�D�悵�Ă�������͂���ꂽ�B�@�܂������̗����c���Ă���̂ŁA�ی삷�邱�Ƃɂ��悤�B�@�]���⒪�̊W�Ȃǂ��l�����Ĉꎞ�I�Ɍ���ŗ����g���b�Q�h���ݒu�����B

|

|

|

| 2022�N5��13���i���j |

| ���Y�� |

|

�@���V�[�Y�����̃E�~�K���㗤�Y�����������B�@�����̂���Ǝv����B�@���Ղ̋Ђ��W�T�����������̂ŏ��^�ɂȂ�B�@��N�́A�P�T�N�Ԃ�ɏ㗤�����������Ȃ������̂ŁA���N�̐����ɂ͂������ɋ���������B

|

|

|

|

| 2022�N5��10���i�j |

| ���u�̏� |

|

�@���u�̏����͂�Ă���B�@�C�ɋ߂����n�т̏��͂�ٕςɂ͐��N�O����C�t���Ă����B�@���n�ѓ��L�̖��Ǝv���Ă������Ⴄ�悤���B�@�������̕W���̍����L�͈͂ł��i�s���Ă���B�@�v���U��ɃT�C�N�����O���[�h�𗘗p���ĈӊO�ȓW�J�͋����������B

|

|

|

| 2022�N5��3���i�j |

| �n�}�q���K�I |

|

�@�n�}�q���K�I���ڗ����Ă����B�@�炫�������̂͂P�O���قǑO���炾�����B�@�l�ň�Ԗڗ��Ԃŏ��Ă������Ă����B�@���������̂ł܂��������˂����A�ʐ^�f�������Ȃ��͎̂c�O�B

�@����������A�e�q�R����ŊL�x��ɂ��Ă���B�@�A�x�ŋA�Ȃ����̂��낤���B

|

|

|

|

| 2022�N4��25���i���j |

| �� |

|

�@���̉J�̂����������������Ă���B�@���m�������̗��n����C��܂Ŕ����Z���L�тĂ���B�@�W��591m�̖�Ԋx���R������������B�@�|���Ėk���̐������������Ƃ���������������������Ă���B

|

|

|

| 2022�N4��13���i���j |

| �n�}�G���h�E |

| �@�O���u�ɗ������Ă����B�@�����ɂ̓n�}�G���h�E���Q�����Ă���B�@�S���̍��l�ȂǂŌ�����C�l�A���炵���B�@�Q���Ƃ͌����ڗ����Ȃ��̂ŁA�߂��Ŏn�߂ċC�Â��L���ɂ��������B�@���Ԃ�A��HP�ɓo�ꂵ���̂͏��߂Ă��낤�B |

|

|

|

| 2022�N4��7���i�j |

| �r���ݔ� |

|

�@�S�N�O�ɏv�H�����r���ݔ����ό`���Ă����B�@�����̎��n�т�r�����Ă���B�@�����Ɍ��݂��ꂽ���K�\�[���[�̕t�ѐݔ��Ǝv����B�@�̂̌Â��y�ǂ��@�\���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�J�����ؗ����Ēʍs�s�\�ɂȂ邱�Ƃ��������B�@�J�ʂ̉e�������邪�A���̔r���ݔ��̌��ʂ͑傫���A�Ȍ�͒ʍs�s�\���Ȃ��Ȃ����B

|

|

|

| 2022�N3��20���i���j |

| �L�c�l�̑��� |

|

�@���N�̓L�c�l�̑������������Ȃ��Ǝv���Ă�����A�����ɂW�̑������������B�@�����ׂɂP�C�łQ�ȏ�̌����@��炵���̂ŁA�Q�`�S�C�������Ǝv����B�@���������ȓ��ɏo���肵���l�q�͎f���Ȃ��B�@���܂ŋC�Â����L�c�l�̑����ł́A�P�����ōł����������B

|

|

|

|

| 2022�N3��16���i���j |

| �O���u |

|

�@�ӂƋC�Â����B�@�O���u�̋L�^�ʐ^���B��̂��x���Ȃ����B�@�t�ɂȂ葐���L�т�O�ɖ��N�s���Ă���B�@�͍��_�ƃJ�^�N�`�C���V�Ȃǂɋ������s���Ă��܂���������������Ȃ��B�@���炫���̃C�Y�m�I�h���R���A��N�ƈႢ�J�Ԃ��疞�J�܂łɊ��Ԃ������������Ƃ��W������������Ȃ��B

�@�ʐ^�͓��������u���ƌĂ�ł���A��������o�������i���B

|

|

|

| 2022�N3��12���i�y�j |

| �u�� |

|

�@�悭��������ނ͂����x�̏Ί炾�B�@��ڂłW�Ocm�̃u�����Q�b�g�����B

�@�F�X�����ƁA�����͏��̋߂��Ńu���̃i�u����������Ă���̂ɋC�Â��Ă��Ȃ������悤���B�@���N�O����i�u���������Ȃ��āA����l�̏�����u����ނ�邱�Ƃ��ނ�l�����̘b��ɂȂ��Ă���炵���B

|

|

|

|

| 2022�N3��10���i�j |

| �t�� |

|

�@����������ł����炵�����D���������B ������̏t�߂ŁA���Ղ�C���̎q���̎肩�痣�ꂽ�̂��낤���B�@���͂Ȃǂ̕��͋C���璆���R�̃}�X�R�b�g���Ǝv�������A���ׂ�ƈ�����B�@�J�i�_����œ��{�ł����f����Ă���A�c�������e���r�A�j���̃p�E�p�g���[���̃L�����N�^�[�������B�@�E�N���C�i�푈�u���̍��A���E�������������鎟��̎q��������Ƃ��肤�B

|

|

|

| 2022�N3��7���i���j |

| �g���� |

|

�@�����k���̋G�ߕ��������̂����Ə������ƂȂ������A�v�����ŕY�������v���X�`�b�N�Ɩؐ��̃g�����U����ׂđ͍��_�Ƃ��Ă݂��B�@�k���̍ő啗�͂V�O�オ�Q���ԂŁA�v�������������g�����̍�����t�ɑ͍������B�@�͍����ʂ͓������������B �@

|

|

|

|

| 2022�N2��27���i���j |

| ���R |

|

�@�����͋߂��Ƃ���ɒ��������B�@�J�����A�J���E�A�J���Ȃǒ��^�킪�ڗ��B�@�J�^�N�`�C���V������Ă���B�@���~�͒��R������@����������B�@�ȑO�A�傫�ȌQ��̓J���E�����ő��͏��Ȃ������B�@���ɃJ�����͂ǂ�����N���Ă����̂��낤�B

�@���R�̓u���Ȃǂ��Q��Ă���̂ŁA�ނ�l�͒��R��ҋ@���Ă���B

|

|

|

| 2022�N2��26���i�y�j |

| �J�^�N�`�C���V |

|

�@�J�^�N�`�C���V����ʂɑł��������Ă����B�@�u���Ǝv�����^�킩��ǂ��āA���ɏ��グ�Ă��܂����悤���B�B�@�Q���ԂقǑO�̂��Ƃ��낤�B�@�����͋��������A�邱�Ƃ͂قڂȂ����A�ȑO������Ƃ��ɉƓ��������A������̂ɂƌ������̂��v���o���ď����ȃr�j�܂ɓ��ꂽ�B�@�f�g���݂����Ȓ������������A�_�炩�������ƐV�N�Ȑg�̐H�����������������B�@������������ς������炵���B

|

|

|

|

| 2022�N2��21���i���j |

| �͍��_ |

|

�@������ƂɂȂ��Ă����Y���|�_�ނŁA���������ɂS���قǂ͍̑��|�_��V�݂��Ă����B�@����܂ł̒|�_�͓�k�Ɍ��Ă����A���u�J�����̓암�ɑ͍������҂��Ĉ�T�ԑO�̂��Ƃ��B�@�A���k���̋����������̂Ŋ��҂������A�͍��͓�ɂł͂Ȃ��������ɂł��Ă����B

|

|

|

| 2022�N2��7���i���j |

| �I�i�K�K�� |

|

�@������Ȃ��U�H�قǂ̒����ŋ߂悭��������B�@��Ɍ����锒���ׂ����Ȃǂ��璲�ׂ�ƃI�i�K�K���������B�@�~���ŒW���K���ނ̂悤�ŁA����܂ŕl�Ō�������@����Ȃ��������Ƃɔ[�������B�@

|

|

|

|

| 2022�N1��28���i���j |

| �� |

|

�@�k���̋G�ߕ��͋����͂Ȃ��悤���B �O���u�̍��������قǂ̐A���т܂ł͔��͍����Ă���B�@���X�ɒ����܂ŏ�邩�A�����ň�C�ɒ����܂ŔŔ����Ȃ邩�B �����̊C�݂ɖʂ����A���юΖʂ͖��N���͍�����̂Ō������B����B�@

�@���H�܂ł̔g�ō���Ĕ��������Q�����̕l�R�́A�܂����܂��Ă��Ȃ��B

|

|

|

| 2022�N1��21���i���j |

| �� |

|

�@�����̓}�C�i�X�P�D�T�x�B�@���̓~��Ԃ̒Ⴂ�C�����B

�P�Om�����鍂���l�R�̐��ɂ͍͑����i�ݎΖʂ�����Ă���B�@���̎Ζʂ͐��ɖʂ��Ă���̂ŁA�܂��z�������Ă��Ȃ��B�@�����`����̂悤�Ȕ������i���������B

|

|

|

|

| 2022�N1��8���i�y�j |

| ��ؔ����_�� |

|

�@�삳�s�����̊�ؔ����_�Ђɋv���Ԃ�ɎQ�q�����B

�_�В��ɂ��ƁA�Y����������A�F�������̂������ɂȂ�����ł���Ƃ��A���̗���ȂČ�_�ʎO�̂����A��ؔ����ƍ����Ċ��������Ƃ���B

�@�����ɂƂ��ĕl�����ɖʔ����������ĂQ�V�N���l�ɒʂ��͕̂Y���r��N���}�O���Ȃǒ������Y�����̉�������B�@���ӂƗlj����F�O�����B

|

|

|

| 2022�N1��1���i�y�j |

| ����R�̉e |

| �@�T�N�O�ɂ��`�������A����R�̉e�ɂ��č����C�Â����B�@���̏o����́A����l�ɐL�т�x�m�R�̂悤�ȉe���A���Ԃ��o���ĎR�[�܂ŒZ���Ȃ�ƁA�{�x�̉E�ɖk�x�̎R�e���������B�@�R��̎R���O�p���̎R�e�Ɍ�����̂��s�v�c���������A�����L�т�s���ĂȎR�e�ɉ��ʂ��z�������̂������������悤���B |

|

|

|

| 2021�N12��28���i�j |

| �c�O |

|

�@�c�O�B�@�͍��Ԃ͎ォ�����B�@�ԉ����ɑ͍����������d�݂ƂȂ�A���A���������œ|����ꂽ�B�@�k���ōő�X�`�u�ԂP�V�����ő�ɋ������R���������B�@���ꂽ��́A�암�̒|�_�������������ő傫���[��������ꂽ�B�@�͍����Ă����P�N���̍��́A���ɔ���ꌳ�̖؈���B

�@�l�R�Ƌ����̕��G�ȉc�݂ɒ��킷��͓̂���B |

|

|

| 2021�N12��14���i�j |

| �h���l�b�g���� |

|

�@�h���l�b�g�ő͍������B ���~�́A�_�ޗ��̒|�ޕY���S�~���Ȃ��A�h���p1mm�ڂ̃l�b�g���Q�O���������Ă����B�@�씼�����ǂ����Ă��͍����Ȃ��������A���܂��������B�@�S�̓I�ɂQ�O�����قǑ͍������B�@�O���u�̐�ڂ���őO���u����ނ���̂�h���Ȃ��������Ă���B�@����͖k���ŕ��͍ő�V�`�u�ԂP�S�̂Q���Ԃ������B�@

|

|

|

|

| 2021�N12��7���i�j |

| �����炵 |

|

�@�����炵�i�C���A�ї��j�������ɏƂ炵�o����ĕ�����₷���B�@�����琔�\���[�g���̊C�ʂ��瓒�C���N���Ă���悤�Ɍ�����B�@�g�����C�ʂ̐����C�ɁA������̗�C���G��邱�ƂŔ�������B�@�������˂��Ă���Ƃ悭�����邪�A�����Č����Ȃ����Ȃ�B�@�C�ʉ��x�ƋC���̍���15���ȏ゠��Əo��炵���B

�@�~�̕��������B

|

|

|

| 2021�N11��28���i���j |

| �P�� |

|

�@�������}�Ɋ����Ȃ����B�@���V�����łP���B

�Ă̏����̂͒����ł��Ȃ����A�C�����Ⴂ�̂͒�����̂Œ��߂ł���̂ŁA��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�P�P���ɂ��ẮA�����_�������ŋ����B

|

|

|

|

| 2021�N11��25���i�j |

| �ނ� |

|

�@�L�X�ނ肩�Ǝv�����������B�@�L�X�͏H�܂ł炵���B�@�X�O�p�̃u���������Œނ����b�����B�@�X�}�z���J�������e�ށB�@�}���̖h�g��̃|�C���g�͒ނ�l�������ċ����炵���B�@�N����������Ȃ������͏����������A�C�y�Ɋy���߂�悤���B

|

|

|

| 2021�N11��14���i���j |

| �J���E |

|

�@���N���J���E�̌Q�ꂪ����Ă����B�@���т̂˂��炩��ۉa�Ɍ������Ƃ��A��U���ʼnH���x�߂Ă���B�@�����ł͂Ȃ��B�@50m�قNj߂Â��ƂP�H���Ƃї����A�����ČQ��S�̂��ړ�����B�@�R���O�����~�������B

|

|

|

|

| 2021�N11��8���i���j |

| ���� |

|

�@�O����Y�����Ă����̍��̗����������B �����Ԕg�Ԃ�Y�������͋C���B�@���C�Ȃ��悭����ƁA�̔炪�g�ɑ@�ۂ����o����āA�_�炩���������͗l��`���Ă���B�@�ؔ����o����Ď��R�̑��`�ɂ͋��������B�@���炭�r�߂�悤�Ɋӏ܂����B

|

|

|

| 2021�N10��26���i�j |

| �y�� |

|

�@�j���[�X�ŁA���}���ߊC�̊C��ΎR�ɂ�镬�o���ł����ʂ̌y���A�P�P���ɉ����哇�A��E���ɕY���Ƃ������B�@�ȑO�A�����암�̑䕗�œ��V�i�C�ɗ���o����ʃS�~�̌��{�y�Y�����v���o�����B�@�����Ɩk�������n�܂����̂ő��v�Ƃ͎v�������A�ӎ������B�@����l�͌����A�y�Ώ��Ђ̓V���X�y��̉͐삩�痬�����Ă���B

|

|

|

|

| 2021�N10��21���i�j |

| �z���� |

|

�@�����Q�N�͊e�N�S���ł̛z�������Ⴍ�Ȃ��Ă����B�@���N�͑S�S�R���ł̛z�����́A���v�łU�R�����ƍ����Ȃ����B�@�v���́A�Z�H�����Ȃ��������ƁA�b�Q�\�h��̌��ʂ������Ȃ������ƂȂǂ��l������B

�@�S�̂łP�O�O���͂��肦�Ȃ��A�U�R���͍��������ɂȂ�B�@�P���ł͂X�O�������ō��l�ŋH�ɂ����B

|

|

|

| 2021�N10��12���i�j |

| �i�g�͌� |

�@���u�s�̉i�g�͌��͖��N�ω�����̂ŁA�H�̊C�݊ώ@�͋����[���B�@��N�͓쑤�ɗ���Ă������A���N�͖k���ɕω����Ă����B

�@�����͑��܂ŕ��������A�O�l�͍�N���͍����i�悤�Ɋ������B�@�삳�s�̋����ł��A���N�̓E�~�K���̑����A�͍��ŎY�������[���Ȃ����������Ȃ��炸����A�O�l�͍̑��������Ă����B |

|

|

|

| 2021�N10��2���i�j |

| �H�� |

|

�@�J�̑��������ĂƂ͋t�ŁA�A�����V�������B�@���Ă͔~�J����H�ɂȂ����悤�Ȋ���������B�@�E�~�K���̛z�������ւ̉e��������悤���B

�@���G�ŏI�̃A�J�E�~�K���̎q�K���̓p�^�p�^�ƌ��C�悭���������B�@�����̏㗤�����͂Q�V�N�ԂłQ�Ԗڂɏ��Ȃ��T�W�B�@�W���̎Y�����Ȃ��������Ƃ�����A��N��葁���V�[�Y���d�����ƂȂ����B�Y�����͂S�R�ŎY���������͂V�S���ƋߔN�ɂȂ������ɂȂ����B�@���Ȃ݂ɍŒ�㗤�����́A�Q�O�O�U�N�̂T�P�A�Y�����R�P�A�Y���������U�O���B�@�ō��l�́A�Q�O�P�Q�N�̂S�T�X���A�S�T�X���łU�R�����B

|

|

|

| 2021�N9��26���i���j |

| �L�c�l�@�� |

�@���A�L�c�l���傫�Ȗx�Ղ��c���Ă����B�@�Qm���̃X���[�v�����A�a�R�Ocm���̗�����������Ă��鉺���@��A�[���W�Ocm�ɒB���Ă����B�@�E�~�K���̑���͂U�Ocm�������̂ŁA�k�Ȃǂ��������Ă���B�@

�@�K���z�������c�̂́A�E�o���ׂ����̒����㏸���ŁA���ʂ��炷�ׂĎ��グ���B�@�L�c�l��痂������A�����ׂ̈ɑ����̃g���l������邱�Ƃ��l������ȒP�Ȃ��ƂȂ̂��낤�B

|

|

|

|

| 2021�N9��17���i���j |

| ���v |

|

�@�����ߊC��ʉ߂����䕗14���̗]�g�͏������Ȃ������B ���v���낤�Ǝv���Ă����E�o�\��̋߂������g�ō��ꂽ�B�@���낤���Ďc�������̍��Ղ��@��ƁA�ꕔ�ɒE�o��̊k�������Ă����B�@������Ƃ��ꂢ�ȏ�Ԃ�128�łӉ���Ԃ͗ǂ������B�@�͍��Ő[���Ȃ���������㏸���̗c�̂��A�g�ŘI�o���C�ɗ��������Ɛ��@�����B�@���N�͎Y����ɑ͍��Ő[���Ȃ������������悤�Ɋ�����B

|

|

|

| 2021�N9��12���i���j |

| ���� |

| �@�܂Ƃ܂������̉I�o�����B�@15�N�O�܂ōs���Ă����C�ݐ��|�ŁA���ݏ��������̂��I�o�����Ǝv����B�@�ŋ߂̗��Ɍ����邪�A�����łȂ����Ƃ͖����̊ώ@�ŕ�����B�@���߂����̕��s�͈ӊO�Ə��Ȃ������N�����K�v�ƂȂ�B |

|

|

|

| 2021�N9��4���i�y�j |

| �ސl |

|

�@�W�����{�̒��J�͉J�ʂ����������B�@���c�C�݂ɏo�铹�́A1�T�ԂقǑO�ɕG���炢�܂ł̑ؐ����������炵���B�@�b�����c�C�݂���l�ɏo��l�͂قڂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�����͋v���U��ɋ��c�C�݂���l�ɏo�������̒ސl�������B �@�b�ł���قǂɐ����������炵���B

|

|

|

| 2021�N8��27���i���j |

| �C���� |

�@ �q�K���̑��Ղ����Ɍ������Ă���B�@���24�����ɗ��������悤���B�@�������Ԃ���A�����Ɏc���ꂽ���Ղ��琄��ł���B

|

|

|

|

| 2021�N8��19���i�j |

| �� |

|

�@�����߂��Ŗ�o�����B�@�͕̂|���Ȃ��������A�������C�ʂɌ���̂�ڌ����Ă���厖������悤�ɂȂ����B�@�l�ł́A�l�R�ɂȂ��Ă��鏊�ł��߂����Ă���B

�@�~�J���Ǝv���قljJ�̓��������B�@���~�J���̉J�͏��Ȃ������̂Ŋ��o�������ς��B

|

|

|

| 2021�N8��10���i�j |

| ������ |

�@�q�K�����|����z���Ă���B�@�����̑��̓L�c�l������@��Ԃ����ȂǁA�Ӊ��ɂ�����Ȃ����͑����B�@�E�o�ł��������ł��^�̗ǂ��q�K�����B�@���l���C�Ɍ������Ƃ��A�L�c�l��J���X�Ȃǂ���P����q�K��������B

�����C�ɓ��肽���q�K���͈�S�ɏ��Ɍ������B�@�S�~�Ȃǂ̏�Q�ɂ��K���ɒ��ށB |

|

|

|

| 2021�N8��5���i�j |

| �V�����[�g���b�N |

|

�@���G���̎q�K���E�o�͂R���O�������B�@�b�Q���A�Ӊ���Ԃ��������肷�����B

�@�V�����[�g���b�N���B�@�����̑��́A�`���Ă��闝�z�I�Ȏq�K���̑��Ղ������B�@�قƂ�ǂ̎q�K������ĂɁA�قڗ\�z�������ɒE�o�����B�@�E�o�Ղ��b���@�邱�Ƃ��������A��������S�h���B�@���H�����Ƃ��������߂Ȃ������B

|

|

|

| 2021�N8��3���i�j |

| �͍� |

|

�@���ꂩ��̎����́A�Y���n�т̍�����������̂𒍈ӂ��Ă���B�@�������A�����͔��ɑ͍������Y�������������B�@�Y�����ꂽ�������R�T�����قǐ[���Ȃ��Ă���B�@�[���Ȃ����Y�����̒E�o�͒x���Ȃ�A�Ӊ����ƒE�o�����ቺ����B�@��{�I�Ɏ��R�Ȃ܂܂�D�悵�Ă���̂ŁA���̎Y�����͎��R�Ɉς˂�B

|

|

|

|

| 2021�N8��1���i���j |

| ������ |

|

�@���N�̃E�~�K���㗤�͏��Ȃ��B�@�x���n�܂葁���������������B

�]�T���ł����̂ŁA��N��葁�����c�C�݂ւ̓��𑐕����ł����B�@�l�ɏo��l�����Ȃ��Ƒ������Ă��܂��B�@���N�͋C�̂������A���̖肪���Ȃ��Ȃ����悤�Ɋ������B�@�l�ɏo��l���������̂�������Ȃ��B

�����Ƒ����̐l���l�ɐe���݊y����ł��炦�邱�Ƃ����҂������B |

|

|

| 2021�N7��25���i���j |

| �y�p�g |

|

�@���V�i�C�̓�ɂ���䕗�U���̂������A�咪�������d�Ȃ��v��������g���Ă����B�@�L�����Ă����O�l�͈�C�ɔg�ɐ����B�@�P�J���̗���͗��������B�@�y�p�g�͖��N�̕����ŁA�E�~�K���̗��ɂƂ��āA�g�����\�ʂ��������x�ł͖�肪�Ȃ��B

|

|

|

|

| 2021�N7��20���i�j |

| �O�l |

|

�@�b��Ƃ��Ď������x���Ȃ��Ă��܂������A�͍��_�̌��ʂ̈�ʂ�������B

�@3���ɂ��`�������͍��_�̖ړI�́A�O���u�̍Đ��݂̂Ȃ炸���ɋ������邱�Ƃ������B�@�͍��_����̑O�l���Đ��������ƂɁA�����͍v��������������Ȃ��B

|

|

|

| 2021�N7��17���i�y�j |

| �� |

|

�@���̑��Ղ����X�������Ă������A�����͑����̐ۉa�Ղ��������B�@�E�~�K���Y�����̋߂������������v�������B�@�ŋ߂̏b�Q�\�h��͒�������ʂ�����悤���B�@�Y�����̃L�c�l��͂قڕ������ƌ����邾�낤�B�@�������A�܂��ۑ�͂���̂ŁA�������Ƃ͍s���Ȃ��B

|

|

|

|

| 2021�N7��13���i�j |

| �O���o�C�q���K�I |

|

�@�O���o�C�q���K�I���炢�Ă����B�@�Đ^�������m�点�Ă����B�@����O��11���ɗ�N���������~�J��������ꂽ�B�@���N�͔~�J������L�^�I�ɑ����������A�O���o�C�q���K�I�J�Ԃ͂����ł��Ȃ������B�@�C�t���̃^�C�����O�͂���B

�@�����ē�F���̑����̍��l�ŋ}�ɔɐB�������ɂȂ����B�@����n�̐A���Ȃ̂ŁA���g���Ƃ̊W���ɋ������������B

|

|

|

| 2021�N7��2���i���j |

| �����̂� |

|

�@14���O�ɂ��`�������A�Y�����Ȃ������̂������ꏊ�ɏ㗤���Y�������B�@�Y�������A���Ղ̌`�ƃT�C�Y�̏������������B�@����͈ړ��Ђ��P�Om�����B�@���n�ɍS��̂��H�Ɋm�F���邪�A�L���ē����n�`�̍��l�œ��n����������\�͂ɂ͋����B�@��������ł���B

�@�l����A�鎞�ɁA�ׂ��l�����������l�͑����B�@����Ŗڈ�ɗ��Ȃǂ��W�߂ă����h�}�[�N�ɂ��Ă���l��������B

|

|

|

|

| 2021�N6��29���i�j |

| �� |

|

�@��������Ɠ����o�Ă���B�@����l�͒���������������B�@���������Ē��̓��͐��̊C��Ɍ����邱�ƂɂȂ�A���X���ꂢ�ȓ������ł邱�Ƃ��ł���B ���Ɛڂ��鐅�����ɋ��D�����邱�Ƃ��ł��邪�A�ʐ^�ł͓`���ɂ����B

|

|

|

| 2021�N6��21���i���j |

| �{�f�B�s�b�g�r�� |

|

�@���A�����������Ǝv����E�~�K���ώ@�ɗ����l�������B�@�Y���Ղ̃J���t���[�W�����ꂽ�{�f�B�s�b�g�ɑ����̌C�Ղ��������B�@���ݍr�炳���Ɣ����ȍ��ق���������T���̂ɋ�J����B�Y�����ꂽ���͂��ׂċL�^���A�b�Q���痑����邽�ߗ\�h����{���Ă���B�@�Y���Ղɂ͐G��Ȃ��悤�����͂����肢���Ă���B

|

|

|

|

| 2021�N6��18���i���j |

| �����O�g���b�N |

|

�@�����㗤�Ղ��B�@�P�S�Om�����������Ă���B�@��N6��21���̃����O�g���b�N�Q�T�O���͕Г��������̂ŗ��n���s�̋����ł͏���B�@���������ʒu�Ȃ̂Œ��ׂ�Ƃ܂������ʌ̂������B�@�悤�₭�オ�����i���̓K�n�Ǝv����Ζʂ����������A�i��������i�����ɓK�n��T�����B�@���ǃ{�f�B�s�b�g�͂Ȃ������B

|

|

|

| 2021�N6��16���i���j |

| �J�_ |

|

�v�����̉����J�_���k�ɗ���Ă���B�@�����͑�J���낤���B

�����Ă���J�_�͕s������邪�A�����̕��i�Ƃ��Ē��߂�ɂ̓R���g���X�g�����ꂢ���B

|

|

|

|

| 2021�N6��11���i���j |

| �L���l |

|

�@�����͌���O�D�V�@�咪�����ł����������A�O�l���L���B�@���Ă͓V�����ʂ��Ⴍ�g���������B�@�͕̂l���L�������Ǝv���o�����l�͑����B�@���N���[�V���������Ȃ������́A�����̉Ƒ����L�x��ɏo������̂��ӏt���獡���������B�@�����I�v�f������悤���B

�@�E�~�K���́A�W���ȍ~�Ɋ������Ȃ��l�ɎY������B

|

|

|

| 2021�N6��6���i���j |

| ���q |

|

�@���e�����q�ɒނ������Ă���̂��낤�B�@�̂��v���o�����B

�����̑��q�����w���̎��A�����܂�ĊC�ނ�ɍs�������Ƃ��������B�@���ʂ͂Ȃ����L����B

�L�X�ނ�́A���������w���̂Ƃ��U���Ă�������މʂ̓[���B�@�E�~�K���قǒނɂ͎������Ȃ������B

|

|

|

|

| 2021�N5��29���i�y�j |

| �J���t���[�W�� |

|

�@�E�~�K���̑��Ղ����ǂ�ƁA������E�ɐi�݉�]���ċA�C�����B ���Ăǂ���ɎY�����������邾�낤���B�@�����͍����Y���Ղ̃{�f�B�s�b�g�ɂȂ�B�@�E�̓J���t���[�W���s�ׂƎv����B�@

�@�Y�����͈ӊO�ȏꏊ�ɂ���A�����w�P�Rcm�Ɛ����Ń_���ɂȂ�B�@�咪�����Ŋ�������ꏊ�ł��������̂ō��G���̈ڐA�ΏۂɂȂ����B

|

|

|

| 2021�N5��24���i���j |

| �� |

|

�@5���̔g�͔�r�I�ɉ��₩���B�@����Ȓ��A�����̊C�͂قƂ�ǔg���Ȃ��B�@�܂�ŏ����Ȍ̂悤���B

�@�g�����������������ƕl���L���Ȃ�B

|

|

|

|

| 2021�N5��16���i���j |

| �b�Q |

|

�@��N�Ɠ������A���Y���������̂����ɏb�Q�S�ŁB�@�L�c�l�Ǝv����B

�ʐ^��O�̖x�Ղ͗��Ɏ��炸�A���̖x�Ղ��U�Ocm�̑���܂ŒB���Ă����B

�@��N����n�߂��S���̏b�Q�\�h������N�����{���邱�ƂɂȂ邾�낤�B

|

|

|

| 2021�N5��14���i���j |

| ���㗤 |

|

�@�A�J�E�~�K�������㗤���Y�������B�@�@���̋L�^�I�ȑ����J�Ԃ�����A�㗤�L�^�ׂ̈̂P�O�O�����̓_�������́A��N�������I�ɗ]�T�������đ����̏㗤�ɔ������B�@�������ɔ����A��N��葁���㗤��z�肵���������͂Ȃ�Ȃ������B�@�R���O�ɋL�^�j���Q�ʂ̑������~�ɂ��������B�@�����̋C��ƃA�J�E�~�K���̂���Ƃ͈Ⴄ�̂��B�@���N�̏㗤�������Ȃ����Ƃ���������̂�������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2021�N5��4���i�j |

| ���� |

|

�@����A���R������Ċy���̂��낤�B�@�g���É����������O�̖����ŁA�قǂ悭�������ꂽ�B�@���������Ă���B

|

|

|

| 2021�N4��23���i���j |

| �n�}�q���K�I |

|

�@�n�}�q���K�I���J���������B�@�����O���瑁���̓��A�ŊJ�������̏�Ԃ��C�Â��Ă����B�@�l�̑؍݂��A���u�e�ɗz���˂����ԂɂȂ�ƌ�����Ƃ������Ƃ��낤�B�@�Ђƌ��قǂ͊y���߂�B

�@���[�g��̗t���A�V�̏��X�������L���C���B

|

|

|

|

| 2021�N4��20���i�j |

| �R�V���N�V�M |

|

�@�R�V���N�V�M�Ǝv����{�̒����V�M����H�B�@�����O���猩������B ������Ə����͊��ꂽ�̂��ʐ^���B���߂��ɂȂ��Ă����B�@�������f���Ă���悤�ȋC������B�@��H���ƂȂ�ƂȂ��C�ɂȂ�e���݂��N���B�@���������A�O�ɂ������悤�ȃV�M�Ƃ̑Ζʂ��v���o�����B

�@�u���{�̖쒹�v�ɂ��ƁA�ގ��̋H�ȃn�������`���E�V���N�́A�����ɂQ�H�ȏ�̓n����͂Ȃ��炵���B

|

|

|

| 2021�N4��11���i���j |

| �P�O�O���� |

|

�@���N�̃\���C���V�m�́A��N���Q�T�ԂقǑ��������B �A�����āA�E�~�K���㗤�L�^�ɗ��p����P�O�O�����̈�̍Đ���Ƃ������n�߂��B�@���N�g���Ă����P��p�����p���������������ꂽ�̂ŁA���[�v���p�̕��@�Ȃǂ��������B�@���ǁA��l�ł͍���Ǝv���Ă����S���t���Ŏg���郌�[�U�[�����v���ؗp���čĐ����邱�Ƃɂ����B�@����܂ň꒼���ɕ��������A���N�͋C�ɂ��Ȃ��ŕ�����B

|

|

|

|

| 2021�N4��1���i�j |

| ��l�̔��B |

|

�@�@��̎ʐ^�͐���l�C�l�����̃{�[�h�E�I�[�N����k��]�B�@���m���͌�����1�L�����[�g���قǓ�ɂȂ�B�@�ӂƎv���Ԃ��ƁA��l�����B���Ă���̂ɋC�t�����B�@�O���u�̑O�ʂɑ͍����i�݁A�����Œ肷��A���������Ă���B

�@���̂Q�O�N�O�̎ʐ^�͖k����̋t���������A�����̕���ȏ����{�[�h�E�I�[�N���B�@�����́A�������ɕl�R�̉��܂Ŕg�ɐ��ꂽ�B�@�{�[�h�E�I�[�N���A�R���N���[�g�̊�b�����g�Ŕj��ĕ���̊�@�����������B�@���y�[�W2011�N4��7���̋L���ł��`�������P�O�N�O����͍����n�܂��A�l�̔��B������܂łɂ��L���ɂ��Ă����B

�@���ʁA���m���͌��k�݂ł͍ŋ߂̐��N�ŐZ�H���i�B�@���l�̉c�݂𗝉�����͕̂��G�ŊȒP�ł͂Ȃ��B�@���R�Ȃ܂܂̕l�̕ۑS�ɊS�����Ƃ��A���[���m�����K�v�̂悤���B

|

|

|

|

| 2021�N3��22���i���j |

| �R�E�{�E���M |

|

�@�l�̏t��������̂̓R�E�{�E���M���B �������m���͌���݂ł͐^������B�@���l���L�̊C�l�A���ŁA���l�̑�\�I�ȃC���[�W�̂ЂƂ��B�@�R�E�{�E���M�i�O�@���j�̖��́A�����Čs��̑@�ۂ��M�Ɏg��ꂽ���ƂŁA�M�Ȃ�O�@�l�Ƃ������Ƃ炵���B�@�ʖ��t�f�O�T�Ƃ��B

|

|

|

|

| 2021�N3��16���i�j |

| �͍��_ |

|

�@�t�������̂��A�����ꃖ���قǓ�Ɠ��̂���ޕ��̓��������B�@�͍��_�͑��X�ɍĐ��������A�͍��̐i�ޖk���������Ȃ��̂Ŋ��ҊO�ꂾ�B

�@��N�A������a�炰��l�b�g��ݒu�����B�@���ʂɊm�M�����ĂȂ��ƋL�������A���N�͒|�_���g�������Ƃ���A�͍��̌��ʂ��ώ@����ƁA�l�b�g�̌��ʂ��Ċm�F�ł����B�@�������A�܂��܂����l�ȗv�f������悤�Ȃ̂ō���̋����ɂ������B

|

|

|

| 2021�N3��9���i�j |

| �R�}�c���C�O�T |

|

�@���u�ɂ܂������Ȃ����ŁA�R�}�c���C�O�T����������B�@���F���Rcm���̉ԕق��炭���A���ڂނƐԂ��ϐF����B�@�����ł����ʂɌ��|�����ŁA�k�C���ȊO�ōL�����z���Ă���炵���B�@�v���ӊO�������ŁA�k�A�����J���Y���P�X�P�O�N��ɓ��{�Ŋm�F���ꂽ�炵���B

|

|

|

|

| 2021�N3��3���i���j |

| ���u |

|

�@�@���u�̑����͑��ɕ����Ă��邪�A�����͍��u�炵���������Ă����B�@����������k������̋����́A���ʂ��Y��Ȗ͗l��`�����B�@��r�I�ɍd�����ꂽ����t�߂ƁA�_�炩�������ō���ɂȂ����Ⴂ���ۗ����Ă���B�@�k���������t�����Ə_�炩�����ʂƂ͈�������i�ɂȂ����B

|

|

|

| 2021�N2��23���i�j |

| �u���[�t���[�g |

|

�@�Q�O�P�V�N�T���Ƀs���N�t���[�g�̘b���L�ڂ����B�@���x�͑N�₩�ȃu���[�t���[�g���������B�@�v���X�`�b�N���Ōy���B�@�����U�O�������Ńs���N�t���[�g�ƐF�Ⴂ���B�@���Ɏg����̂��낤�B�@�l�ł́A���܂ɃK���X���Ƃ������ďd���v���X�`�b�N���̏�v�����Ȋۂ��t���[�g�𑽂����Ă����B

|

|

|

|

| 2021�N2��19���i���j |

| �L�k |

|

�@�O�l�ɑ����̊L�k���я�ɕY�����Ă���B�@��ʂ̗l�X�ȃS�~�͂قƂ�ǂȂ��A������̌Ǔ��̕l�ӂ�A�z�����B�@�������Ƃ͂Ȃ����B�@

�@���x��N�O�̓��g�o�ɓ����L�����f�ڂ��Ă����̂��v���o�����B�@���̗l�ȕl�̏�ԂɁA�����Ƃ��C�ۂȂǂ̉����v��������Ƃ���Ȃ낤�B�@

|

|

|

| 2021�N2��13���i�y�j |

| ���m���͌� |

|

�@�咪�����̖��m���͌����B�@�T���Z�b�g�u���b�W����B�����B�@���{�����݂���L�тĂ���̂��m�F�ł��邾�낤���B�@�C�ݐ�����R�O�O���������܂łɂ͐l����h���Ȃ��A���R�Ȍi�ςɋ߂��̂͊������B�@�����͋v���U��ɃT���Z�b�g�u���b�W���o�R���ċA����B�@�����̓E�I�[�L���O���y���ސl��ǂ���������B�@�D�V���Ǝ��ɐ��X����

|

|

|

|

| 2021�N2��5���i���j |

| �X�g�����f�B���O |

|

�@���ԑтɃA�J�E�~�K���̕Y�����B�@�O�����瑹���͂Ȃ������͕�����Ȃ��B�@�Ȓ��b��90cm�̑�^���B

�@�b���ɂ̓J���t�W�c�{��16������t���Ă��B�@�́A�J���t�W�c�{�̔z�u����E�~�K���̌̂���肵�悤�Ǝv�����B�@�������A�b������ړ����邱�Ƃ�������ӊO�Ȑ��Ԃ�m�����B�@���O�̒ʂ�قƂ�ǃE�~�K�������ɒ���t���悤�ŁA�t�W�c�{�̒��Ԃł͑�^�ɂȂ�炵���B

|

|

|

| 2021�N1��31���i���j |

|

|

�@28�A29���̋����ő͍������҂��Ă����B�@�c�O�A�_�͎ォ�����B�@�씼���́A�咪�Əd�Ȃ苭���Ő�����ꂽ�g�������Ȃ����悤���B�@�|�_�̎c�[�͓����ɑł��グ���Ă����B

�@�|���_�������Ƃ��K�b�N���������A�͍��͂܂��c���Ă���B�@�_�ɂȂ�|�ނ��A������x�͖��g���������B

|

|

|

|

| 2021�N1��25���i���j |

| �͍��_ |

|

�@�͍��_�̌��ʂ����ꂽ�B�@�����̋����Ō����ɂȂ�B�@�͍��_�����܂����̂������グ�čĐ������̂��������悤���B�@�Q��ڂ͌��ʂɋ^��������Ȃ���ݒu�������A�e�������悤���B�@�v�������Ƃ͂���Ă݂���B�@�z�����𗁂т��_�a�Ȑ���オ��Ɉ����݂�������B

|

|

|

| 2021�N1��20���i���j |

| �V���`�h�� |

|

�@�V���`�h���͈�N��ʂ��ď��ł���ł���B�@�����A�������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�@�J�������\���đҋ@���Ă���ƁA���݂Ȃ���߂Â��Ă����B�@�߂��܂Ŋ���Ă����ƃz�����J�����C�����ɂȂ�B

�@�����͋C����x�ƒႢ�����V�ŕ����Ȃ��B

|

|

|

|

| 2021�N1��8���i���j |

| �n�}�O�� |

|

�@�k�������Ǝv�������A�悭����ƂQ���̊k������������Ă����B�@�n�}�O�����B �k���V�T�����ő傫���B

�P������Ƌ߂��Ɍ����邱�Ƃ�����̂ŔO����ɒT�������Ȃ������B

�@�v���U��̏Ă��n�}�O���������������B�@1�����͔����������{������B

|

|

|

| 2021�N1��2���i�y�j |

| �J�C�g |

|

�@���m���͌��ő傫�ȃJ�C�g������Ă���B�@�C��ɂ͂���𑀂�A�g���Ԃ��������Ċ������Ă���B�@�̂̂������͓c�ނ�L��ŃJ�C�g(��)������������̂������B�@���オ�ς��Ƒ����̂��̂��ς��B

�@�����͋C�����ǂ����������A�₽�����v���ƒ��킵�傤�Ƃ͎v���Ȃ��B�@���̑O�ɍ���҂͒f���邩�B�@�������ɂ͌��C����������B

|

|

|

|

| 2020�N12��26���i�y�j |

| �ސl |

|

�@�����̓}�C�i�X�P�D�T�x�B�@������F�ł͋Ɋ��Ƃ������邾�낤�B�@�ނ�l���������y���ł���B�@�X�Y�L��q�����Ȃǂ��_���̂悤���B�@�h����͖��S���낤���A�������Ɍ�����B�@�����͓����Ă���̂ŁA�����ɋC���g���Ă���B�@�Ƃ͂����Ă������������Ă���̂��낤�B�@�z���˂��Ă����̂Ŋ������a�炢�������B

|

|

|

| 2020�N12��20���i���j |

| �J���E�̃t�� |

|